|

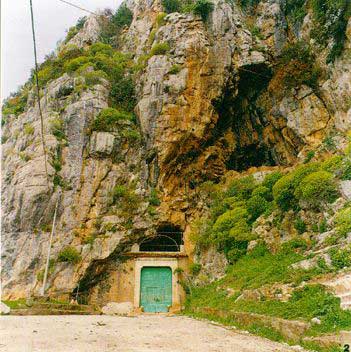

Meravigliosa

espressione della natura e meta di somma venerazione, la grotta

di S. Michele Arcangelo sorge a circa 500 metri dal centro

abitato di S. Angelo a Fasanella, da dove si può ammirare, in

modo panoramico, l'antico borgo medioevale.

La grotta di S. Michele Arcangelo ospita il più importante

insediamento rupestre dell'area territoriale degli Alburni, che

ha restituito reperti di presenze umane dell'età paleolitica.

Negli Alburni esistono, infatti, numerose grotte scavate nella

roccia calcarea dal lavoro millenario delle acque, alcune

abitate fin dall'epoca preistorica, altre destinate, nel corso

dei secoli, a funzioni di carattere religioso (grotta di S. Elia

e Fra Liberato a Controne, di S. Elia e S. Vito a Postiglione e

S. Lorenzo ad Ottati) altre ancora che hanno mantenuto un

interesse esclusivamente speleologico e naturalistico (grotte di

Pertosa e Castelcivita).

Il Cilento, ricco di antri naturali, aveva conosciuto, sotto i

Longobardi, una forte penetrazione di monaci greci, fuggiti, per

le persecuzioni iconoclaste, dall'Impero d'Oriente. Nel Cilento

appunto i monaci basiliani poterono trovare un ambiente

confacente al loro sistema di vita, creandovi numerosi

insediamenti monastici attorno ai quali si svilupparono spesso

veri e propri villaggi.

|

|

Ampiamente diffuso in Italia

meridionale, e soprattutto in Campania, è il culto

dell'Arcangelo Michele, protettore e guida dei Longobardi (e che

aveva sostituito, dopo la conversione al cattolicesimo, quello

dell'antico dio guerriero Odino) localizzato negli antri e nelle

caverne.

Una leggenda popolare fa risalire la scoperta della grotta e

l'origine del culto per l'Arcangelo Michele, a Manfredo,

probabilmente un principe dell'antica città di Fasanella, che,

cacciando nei boschi che un tempo lambivano la grotta, vide il

suo falcone, lanciato all'inseguimento di una colomba,

scomparire in una fenditura della roccia dalla quale perveniva

una dolce melodia. Tornato con un seguito di servi e contadini

alla ricerca del falcone e allargata la fenditura, scoprì una

meravigliosa grotta con un altare e sulla parete retrostante

un'impronta delle ali dell'Arcangelo Michele. Da allora la sacra

grotta fu tenuta in somma venerazione dal popolo.

L'accesso è costituito da un portale quattrocentesco in pietra,

sollevato su due gradini e con capitelli decorati sul fronte

esterno da un fiore stilizzato a rilievo, le cui basi sono

arricchite dalle figure di un leone e di una leonessa di gusto

neoromanico che reggono l'intera struttura, attribuito a

Francesco Sicignano, maggiore scultore del Quattrocento

cilentano, legato alla committenza dei Sanseverino.

All'interno, a destra dell'ingresso, si trova una vera da

pozzo a base quadrata rivestita da piccole mattonelle di

ceramica napoletana recanti la data del 1614 e sullo spiazzo

antistante lo stemma della famiglia Caracciolo scolpito su un

blocco di pietra.

Nella prima sala, a circa 5 metri dall'attuale piano di

calpestìo, vi è sulla parete rocciosa una edicola con tetto a

due spioventi che presenta nel bordo anteriore una serie di

archetti decorativi che terminano ai lati in due pannelli nei

quali sono effigiati a sinistra l'Angelo Annunciante e a destra

la Vergine Annunciata e al centro una zona affrescata, purtroppo

molto rimaneggiata, dove a stento si riesce a distinguere

l'immagine di S. Giovanni Battista. |

|

|

All'interno, a destra dell'ingresso, si trova

una vera da pozzo a base quadrata rivestita da piccole

mattonelle di ceramica napoletana recanti la data del 1614 e

sullo spiazzo antistante lo stemma della famiglia Caracciolo

scolpito su un blocco di pietra.

Nella prima sala, a circa 5 metri dall'attuale piano di

calpestìo, vi è sulla parete rocciosa una edicola con tetto a

due spioventi che presenta nel bordo anteriore una serie di

archetti decorativi che terminano ai lati in due pannelli nei

quali sono effigiati a sinistra l'Angelo Annunciante e a destra

la Vergine Annunciata e al centro una zona affrescata, purtroppo

molto rimaneggiata, dove a stento si riesce a distinguere

l'immagine di S. Giovanni Battista. |

|

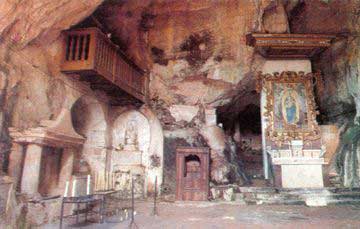

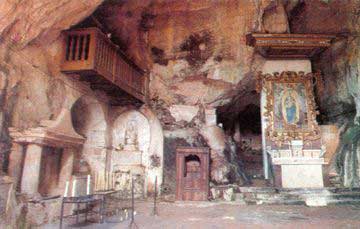

Figura 5. 51. Interno della

grotta |

Sulla parete di roccia, di fronte all'ingresso, si trova il

monumento funebre dell'abate Francesco Caracciolo, fatto erigere

nel 1585 dal nipote Fabio Caracciolo. Sulla sua sinistra si

trova ancora un dissestato ballatoio per l'organo, al quale si

accede con una scala in muratura, mentre sulla sua destra, in

una cavità profonda, si trova la cappella dedicata alla Madonna

dell'Immacolata, sul cui altare vi è un grande quadro, con

cornice ad intaglio barocco del XVII secolo, raffigurante la

Vergine che schiaccia il dragone infernale, opera di Giovanni De

Gregorio detto di Pietrafesa.

Non lontano da questo altare, probabilmente in quella che viene

indicata come cappella della Pietà, sul pulpito ligneo, è

dipinto il Cristo che sorge dal sepolcro. |

|

|

|

|

Figura 5. 52. Il coro |

Figura 5. 53. Impronte delle

ali |

|

Dietro l'altare dell'Immacolata si apre una

cavità che conserva un arcosolio in stucco databile al

Quattrocento, con al centro la Vergine con il Bambino

benedicente, a sinistra l'Angelo Annunciante in atto di offrire

un giglio e a destra l'Annunciata e sulla parete di fondo Santa

Caterina d'Alessandria e S. Vito.

Continuando sul leggero pendio, scivoloso per l'intensa umidità

e per il continuo stillicidio della volta della grotta, si trova

una bellissima Vergine con Bambino in gesso dei primi anni del

Trecento, assisa su un piedistallo di roccia naturale decorato

in modo da fingere la tradizionale cassapanca.

Nell'altra grande sala della grotta, sulla parete di fondo,

spicca lo stupendo altare marmoreo con la statua di S. Michele

Arcangelo, sempre in marmo, del XVII secolo, attribuita a

Giacomo Colombo d'Este, discepolo di Domenico di Nardo, le cui

opere di chiara influenza napoletana sono diffusissime in tutto

il territorio cilentano.

Alle spalle dell'altare, sulla roccia naturale, sono dipinte due

ali d'angelo; in basso, sotto di esse, si apre una cavità

naturale dove anticamente scorreva acqua a cui la credenza

popolare attribuiva proprietà miracolose.

|

|

|