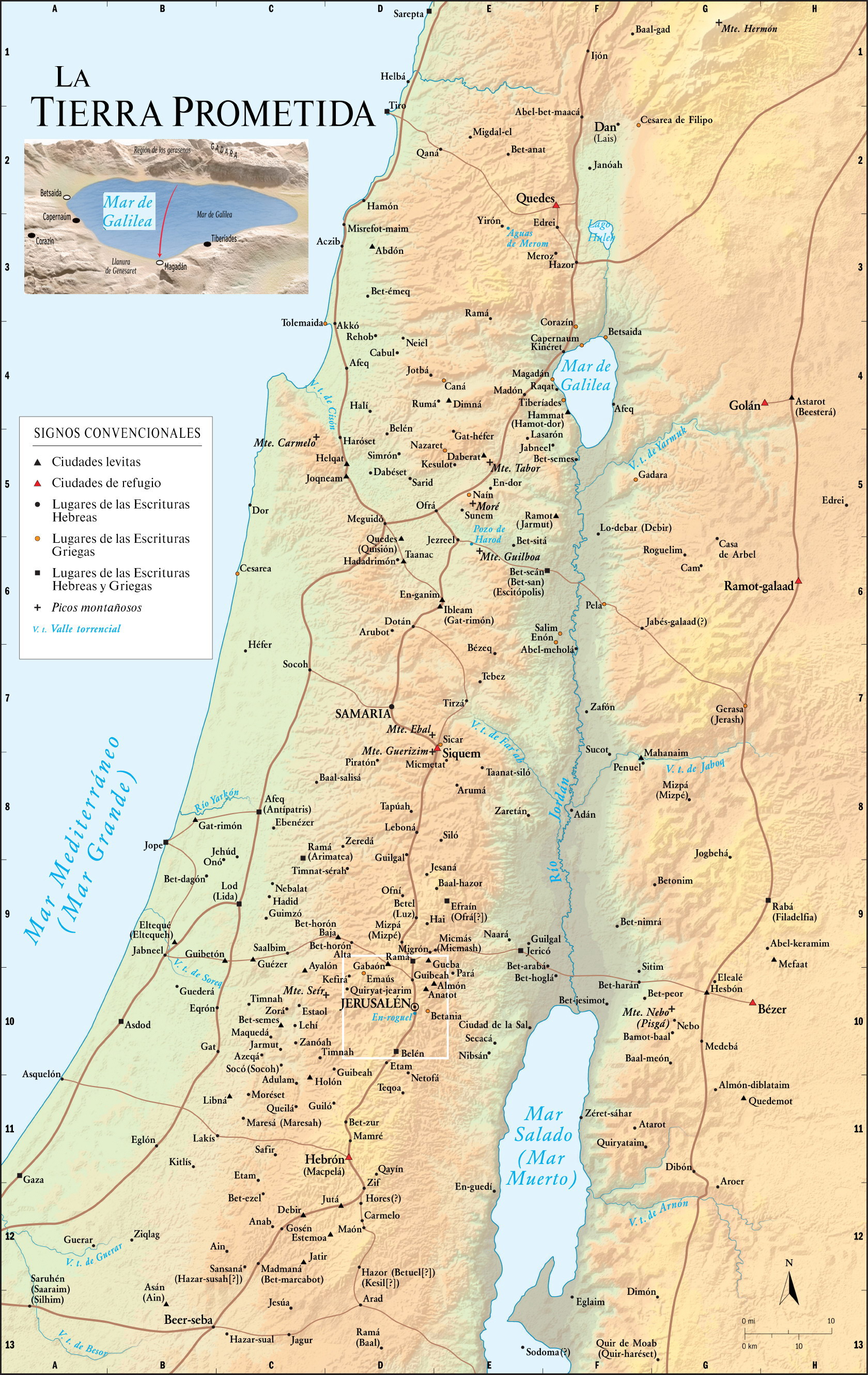

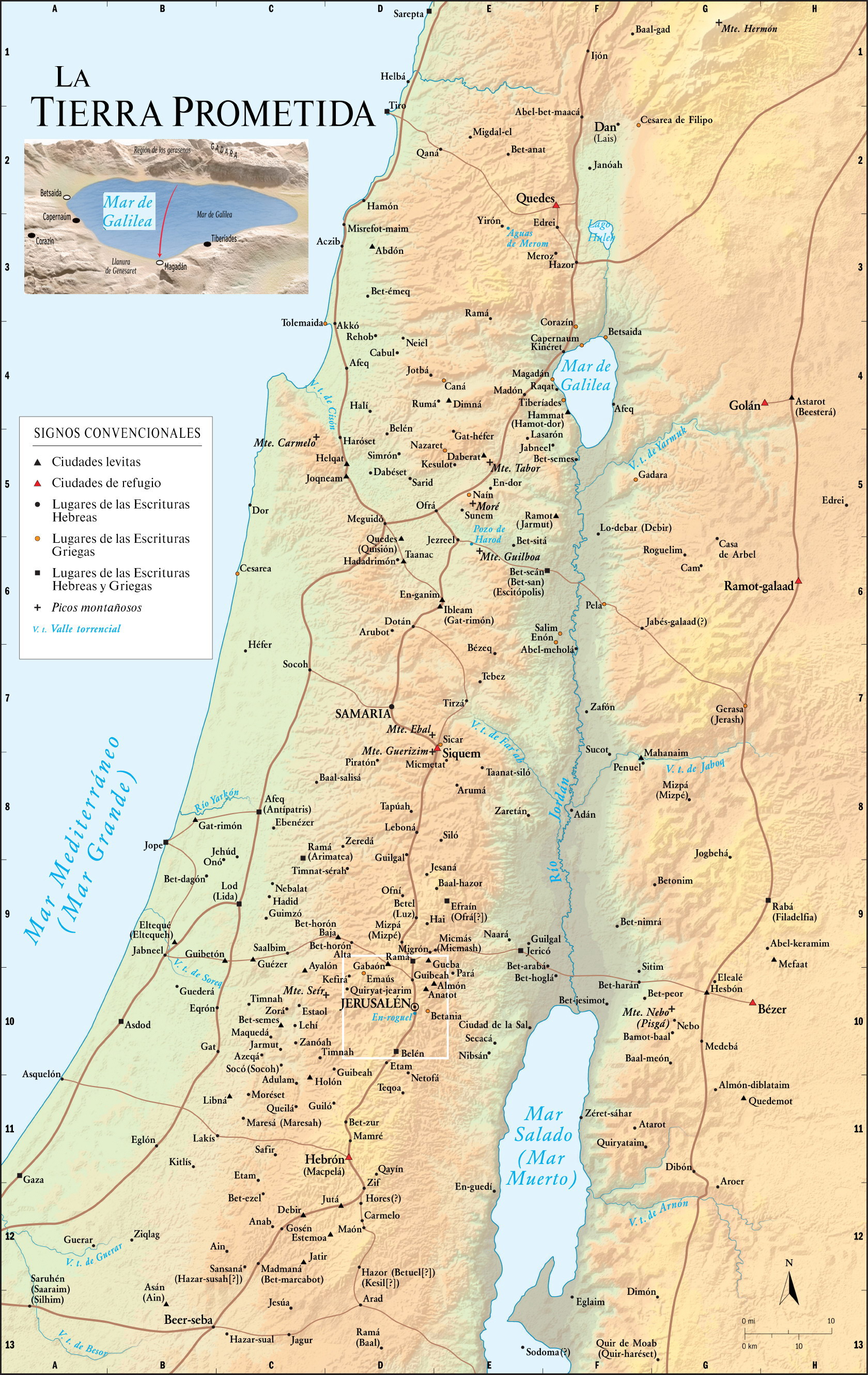

Una de las cinco ciudades ubicadas en la región de “la llanura baja de Sidim”, habitada por los cananeos. (Gé 10:19; 14:1-3.) Probablemente, esta llanura baja, o valle, estaba cerca del extremo meridional del mar Salado.

Admá, cuyo rey era Sinab, fue derrotada junto con las ciudades vecinas de Sodoma, Gomorra, Zeboyim y Bela (Zóar) durante la invasión de los cuatro reyes orientales. (Gé 14:8-11.) Deuteronomio 29:23 muestra que fue destruida más tarde, al mismo tiempo que Sodoma, Gomorra y Zeboyim, cuando Jehová hizo llover fuego y azufre sobre toda la zona. (Gé 19:25.) En Oseas 11:8 se la menciona, junto con Zeboyim, como ejemplo amonestador.

Muchos eruditos creen que la ubicación original de Admá y las otras “ciudades del Distrito” ahora yace sumergida bajo las aguas del mar Salado, aunque en tiempos recientes algunos estudiosos han alegado que las ruinas de estas ciudades pueden ser identificadas con lugares que se encuentran a lo largo de los uadis situados al E. y SE. del mar Muerto. (Gé 13:12.)

Una de las cuatro ciudades fundadas por Nemrod y que llegaron a ser el “principio de su reino”. (Gé 10:10.) Se ha identificado a Akkad con la antigua ciudad de Agadé, aunque se desconoce su ubicación exacta.

El nombre Akkad también se aplica a toda la región septentrional de lo que con el tiempo llegó a conocerse como Babilonia. Parece ser que bajo Sargón I (no el Sargón de Isaías 20:1), Akkad llegó a convertirse en la ciudad principal o sede de la realeza de aquella región. Por otra parte, a la región meridional de Mesopotamia se la conocía como Sumer. De Akkad y Sumer salió Babilonia. Hasta la caída de Babilonia en el año 539 a. E.C., los textos babilonios seguían llamando a sus gobernantes “rey de Akkad”. En el Cilindro de Ciro, el conquistador de Babilonia asume el título de “rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad”.

Parece que los acadios superaron a los sumerios en el arte de la escultura y el grabado de intrincados sellos. En la actualidad el nombre “acadio” se utiliza para referirse a los antiguos idiomas asirio y babilonio.

Miembro de una familia que descendió de Cam por el linaje de Canaán y que habitaba en la isla de Arvad, a poca distancia de la costa N. de Siria. (Gé 10:6, 15, 18; 1Cr 1:16) La única otra mención de los arvadeos es la que hace Ezequiel, cuando se refiere a ellos como diestros marinos y valerosos soldados del ejército de Tiro. (Eze 27:8, 11.)

★Heb.: _____; Gr.: _____; Ing.: _____.

★Heb.: _____; Gr.: _____; Ing.: _____.★Sinónimos: Beesterá.

★Definición: Beesterá (posiblemente: Casa de Astoret).

Ciudad de la región de Basán que suele identificarse con Tell `Ashtarah, un montículo ubicado a unos 32 Km. al E. del mar de Galilea desde el que se domina una llanura bien regada. Su nombre tal vez indique que aquel lugar fue un centro del culto a la diosa Astoret.

Los pasajes bíblicos que hacen referencia a su nombre están relacionados principalmente con el rey Og de Basán, notable por su elevada estatura y de quien se dice que reinaba “en Astarot, en Edrei”. (Dt 1:4; Jos 9:10; 12:4; 13:12.) El territorio conquistado al reino de Og se asignó en un principio a los makiritas, de la tribu de Manasés, pero luego Astarot pasó a ser una de las ciudades levitas y estuvo a cargo de los guersonitas. (Jos 13:29-31; 1Cr 6:71.) En Josué 21:27, a esta ciudad se le da el nombre de Beesterá, pasaje que se corresponde con el de 1 Crónicas 6:71.

Se han hallado referencias a Astarot en inscripciones asirias y en las tablillas de el-Amarna.

Ciudad que fundó Nemrod en Asiria y que en un principio formaba parte de “la gran ciudad” compuesta de Nínive, Cálah, Resen y Rehobot-Ir; estos tres últimos lugares al parecer eran “barrios” de Nínive. (Gé 10:9-12.) Cálah, denominada Kalhu en los textos asirios cuneiformes, llegó a ser durante el período del Imperio asirio una de las tres ciudades principales del reino, junto con Nínive y Asur. Estaba situada en el ángulo nororiental de la confluencia del río Gran Zab con el Tigris, a unos 35 Km. al SSE. de Nínive. La ciudad moderna que ahora se halla en ese lugar se llama Nimrud, que así conserva el nombre de su antiguo fundador.

En el siglo IX a E.C., Asurbanipal II alegó haber restaurado la ciudad, que había estado en decadencia, y haberla convertido en su capital. Construyó en ella sólidas murallas fortificadas con veintenas de torres, un palacio real y varios templos, entre los que se contaba un zigurat de unos 38 m. de altura. Las investigaciones indican que la ciudad tenía una extensión de 358 Ha., y no solo había en ella palacios, templos y casas, sino también jardines y huertos, regados por un canal llevado del río Zab. Se dice que al banquete que preparó Asurbanipal para la inauguración de su nueva capital se invitó a todos los habitantes de la ciudad, además de a dignatarios visitantes, un total de 69.574 personas.

Cuando se excavaron las ruinas de Cálah, aparecieron ejemplos excepcionales de arte asirio, como los colosales leones alados con cabeza de hombre, los toros alados, numerosos bajorrelieves de gran tamaño que adornaban los muros del palacio y una gran cantidad de objetos hermosamente tallados en marfil. Se descubrió una estatua del rey Asurbanipal en excelente estado de conservación, así como el “Obelisco Negro” de Salmanasar III, que menciona al rey Jehú y dice que pagó tributo a Asiria.

Finalmente, Cálah fue abandonada, al igual que las otras ciudades reales, cuando cayó el Imperio asirio.

1. Calné, Ciudad que fundó Nemrod en la tierra de Sinar.

2. Calné - (Calnó), Lugar que mencionó el profeta Amós junto con las ciudades de Hamat y Gat.

1. Calné, Ciudad que fundó Nemrod en la tierra de Sinar. (Gé 10:10.) Por lo tanto, debió estar en el S. de Mesopotamia, si bien su ubicación es incierta. La tradición talmúdica y otros factores han hecho que desde hace tiempo se haya creído que Nippur, una antigua ciudad situada a unos 90 Km. al SE. de Babilonia, era el lugar en cuestión. Sin embargo, algunos eruditos prefieren identificarla con Kulunu, nombre primitivo de una ciudad de cierta importancia próxima a Babilonia. Una tercera posibilidad es una ciudad hermana de Quis, llamada Hursagkalama. En este caso se cree que la última parte del nombre (-kalama) equivale a Calné. Algunas versiones (BJ; LT; VP, nota) traducen Calné por la expresión “todas ellas”, y no como lugar geográfico, de modo que el texto lee: “Babel, Erek y Acad, ciudades todas ellas en tierra de Senaar”. No obstante, esta lectura requiere un cambio en la puntuación vocálica del texto masorético.

2. Calné - (Calnó) Lugar que mencionó el profeta Amós junto con las ciudades de Hamat y Gat cuando advirtió a los pueblos de Israel y Judá de la calamidad venidera. (Am 6:2.) Aunque algunos comentaristas creen que era el mismo que el núm. 1, la mayoría de los entendidos opinan que el que se le relacione con Hamat y Gat indica que estaba ubicada en la región adyacente al mar Mediterráneo oriental, no en Mesopotamia. Proponen identificarla con la Kullani del N. de Siria (hoy posiblemente Kullanköy, a unos 16 Km. al SE. de Arpad), mencionada por Tiglat-piléser III en unas inscripciones asirias como uno de los lugares subyugados durante la campaña de Asiria en occidente. Si esta identificación es correcta, la Calné de la profecía de Amós puede ser la misma que la Calnó de Isaías 10:9.

★Sinónimos: _____.

★Definición: posiblemente provenga de una raíz que significa: “ser oscuro”.

Valle profundo que se abre paso entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Comienza al N., a poca distancia de los muros de Jerusalén, y se extiende primero hacia el SE. y después hacia el S., bordeando la ciudad. Por lo general es árido, incluso en invierno, excepto cuando abundan las lluvias. Aunque al principio es ancho y de poca profundidad, se va estrechando poco a poco y haciéndose más profundo. A la altura del antiguo emplazamiento del templo, alcanza unos 30 m. de profundidad y 120 m. de anchura. El valle de Cedrón (Nahal Qidron) se junta al S. con el valle de Tiropeón y seguidamente con el valle de Hinón, para de allí seguir en dirección SE. a través del árido desierto de Judá hacia el mar Muerto. El nombre moderno por el que se conoce la parte inferior del valle es Wadi en-Nar (que significa “Uadi de Fuego”), un nombre que alude a que el tiempo es predominantemente cálido y seco.

La escarpada y rocosa ladera oriental del valle, frente a Jerusalén, está ocupada por tumbas labradas en la piedra. En la ladera occidental, a medio camino entre lo que era el recinto del templo y la confluencia de los valles de Tiropeón y Cedrón, se encuentra el manantial de Guihón. No lejos de ese manantial, el valle de Cedrón se ensancha y forma un espacio abierto, que según algunos eruditos puede corresponder con el antiguo “jardín del rey”. (2Re 25:4.)

Cuando el rey David huía del rebelde Absalón, cruzó a pie el valle de Cedrón. (2Sa 15:14, 23, 30.) Debido a que Simeí maldijo a David en aquella ocasión, Salomón más tarde lo confinó a Jerusalén y le prohibió, bajo pena de muerte, cruzar el valle de Cedrón. (1Re 2:8, 9, 36, 37.) Fue este mismo valle el que Jesús atravesó cuando se dirigió al jardín de Getsemaní. (Jn 18:1.) Durante los reinados de Asá, Ezequías y Josías, reyes de Judá, en el valle de Cedrón se destruyeron objetos relacionados con la idolatría. (1Re 15:13; 2Re 23:4, 6, 12; 2Cr 15:16; 29:16; 30:14.) También se utilizó como lugar de sepultura. (2Re 23:6.) Esto convirtió al valle de Cedrón en una zona inmunda, y por lo tanto es significativo que la profecía de Jeremías hablase de un tiempo en el que, por el contrario, “todos los terraplenes hasta el valle torrencial de Cedrón” serían una “cosa santa a Jehová”. (Jer 31:40.)

Una de las cuatro ciudades que constituyeron ‘el principio del reino’ de Nemrod en la tierra de Sinar. (Gé 10:10.) En la actualidad Erec es un grupo de montículos situados en un lugar que los árabes denominan Warka y que los antiguos acadios de Mesopotamia conocían como Uruk. Esta ciudad está a unos 180 Km. al SE. de Babilonia, en la orilla O. del viejo lecho del Éufrates (el Shatt-ek-Kar), a unos 6 Km. al E. del curso actual del mencionado río. En este lugar se ha descubierto un antiguo zigurat, así como muchos túmulos y féretros, que parecen indicar que en un tiempo Erec fue un cementerio de los reyes asirios.

Los habitantes de Erec (“arquevitas”, MK, Mod; “arqueveos”, Ga) se hallaban entre los pueblos que el emperador asirio Asnapar trasladó a Samaria. (Esd 4:9, 10.)

1. Edrei, Ciudad real de Og, el rey de Basán.

2. Edrei, Ciudad fortificada de Neftalí.

1. Edrei, Ciudad real de Og, el rey de Basán. (Jos 12:4; 13:12.) Tras derrotar a Sehón, el amorreo, las huestes israelitas comandadas por Moisés “subieron”, es decir, avanzaron hacia el N., hasta encontrarse con la fuerza militar de Og en “la batalla de Edrei”, que era, al parecer, la frontera meridional del reino de Basán. Aunque Og era el último de los gigantescos refaím y tal vez presentó un ejército impresionante, los israelitas, a quienes Jehová había dicho que no tuviesen miedo, lo aniquilaron a él, a sus hijos y a su pueblo, y tomaron posesión de su territorio. (Nú 21:33-35; Dt 3:1-10.) Más tarde, la ciudad se dio a Manasés como parte de su herencia. (Jos 13:31.) Se suele relacionar Edrei con la moderna ciudad de Der`a, situada a unos 50 Km. al ESE. del extremo meridional del mar de Galilea, cerca del Yarmuk. Entre las ruinas encontradas en el lugar se halla una ciudad subterránea que está labrada en la roca por debajo del nivel del suelo de la ciudad, y en la que se han realizado excavaciones arqueológicas.

2. Edrei, Ciudad fortificada de Neftalí. (Jos 19:32, 35, 37.) Se ha relacionado con la moderna Tell Khureibeh, a unos 7 Km. al NNO. de Hazor.

★Heb.: ’azzah, fuerte; Gr.: Gaza; Ing.: _____.

★Heb.: ’azzah, fuerte; Gr.: Gaza; Ing.: _____.★Sinónimos: “Ayyá”; Gazeo, ciudadano de Gaza.

★Definición: Fuerte, cabra.

2. Gaza, (Ayyá) Ciudad ubicada en el territorio de Efraín.

1. Gaza, Ciudad antigua mencionada en la primera descripción de los límites cananeos. (Gé 10:19.) Aparte de aparecer en la Biblia unas veinte veces, también aparece en los antiguos registros e inscripciones egipcias de Ramsés II, Tutmosis III y Seti I. De las ciudades asignadas a la tribu de Judá, Gaza era la que estaba más hacia el SO. (Jos 15:20, 47; Jue 6:3, 4.) Sus habitantes se llamaban gazeos. (Jos 13:3; Jue 16:2.)

Hay quienes han identificado Gaza con Tell el-`Ajul (Tel Bet `Eglayim), aunque aún no lo han confirmado las excavaciones arqueológicas. Pero por lo general se la identifica con la moderna Gaza (Ghazzeh; `Azza), situada a unos 80 Km. al OSO. de Jerusalén. Aunque está separada del mar Mediterráneo por unos 5 Km. de onduladas dunas de arena, se encuentra en una región bien regada, conocida por sus olivares, árboles frutales, sicómoros, vides y grano. Es probable que la agricultura contribuyera a la prosperidad de la antigua Gaza, pero su importancia se debió principalmente a su ubicación en la ruta principal que unía Egipto con Palestina, por lo que tanto las caravanas como el tráfico militar tenían que pasar por ella.

Ocupada por los filisteos. Con antelación al éxodo del pueblo de Israel de Egipto en 1513 a. E.C., los caftorim camitas (Gé 10:6, 13, 14) desposeyeron a los “avim, que moraban en poblados hasta Gaza”. (Dt 2:23.) Cuando los israelitas entraron en la Tierra Prometida, Gaza era una ciudad filistea, y entre sus habitantes había algunos anaquim. A pesar de que las campañas militares de Israel bajo el mando de Josué llegaron hasta Gaza, parece ser que la ciudad no fue tomada, sino que siguió siendo una ciudad filistea y algunos anaquim continuaron viviendo en ella. (Jos 10:41; 11:22; 13:2, 3.) Posteriormente, Gaza fue conquistada por la tribu de Judá, a la que había sido asignada, pero los judaítas no retuvieron el control de ella. (Jos 15:20, 47; Jue 1:18.) Así, en los días de Sansón, Gaza volvía a ser una ciudad fortificada filistea y tenía una “casa” para la adoración de Dagón que podía acomodar sobre el techo unas 3.000 personas, o puede que más.

En una ocasión que se encontraba en Gaza, Sansón “se levantó a la medianoche y agarró las hojas de la puerta de la ciudad y los dos postes de los lados y los arrancó junto con la barra, y se los echó sobre los hombros y los llevó arriba a la cima de la montaña que está enfrente de Hebrón”. (Jos 16:1-3.) Hebrón estaba a cierta distancia de Gaza (unos 60 Km.), aunque no se sabe la localización exacta de la montaña que estaba enfrente de Hebrón. Es obvio que el que Sansón pudiera llevarse a cierta distancia las puertas de la ciudad y los postes de los lados y además subirlas a una montaña fue una clara manifestación del poder milagroso que solo el espíritu de Jehová hace posible.

Pues bien, Gaza está en la costa, casi al nivel del mar, mientras que Hebrón se halla al este, a 900 metros de altitud: toda una ascensión. Desconocemos la ubicación exacta de “la montaña que [estaba] enfrente de Hebrón”, pero esta ciudad se encuentra a unos 60 kilómetros de Gaza y, además, el recorrido es cuesta arriba. ¿No es cierto que el factor de la distancia hace que la proeza de Sansón adquiera nuevas dimensiones? Y recuerde que lo que le permitió ejecutar tales hazañas fue que “el espíritu de Jehová entró en operación sobre él” (Jueces 14:6, 19; 15:14). Los cristianos de hoy no esperamos que el espíritu de Dios nos dé una fuerza muscular excepcional, pero ese mismo espíritu poderoso puede aumentar nuestra comprensión de asuntos espirituales profundos y hacernos poderosos conforme al hombre que somos en el interior (1 Corintios 2:10-16; 13:8; Efesios 3:16; Colosenses 1:9, 10). En efecto, entender el relato sobre Sansón refuerza nuestro convencimiento de que el espíritu de Dios puede ayudarnos.

Más tarde, Sansón derrumbó la “casa” antes mencionada, en la que se adoraba a Dagón, lo que provocó su propia muerte y la de los filisteos que se habían reunido allí. (Jos 16:21-30.)

Al parecer, Gaza continuó siendo una ciudad filistea durante todo el período de los jueces (1Sa 6:17), como también en el transcurso del reinado de los reyes de Israel. Los dominios del rey Salomón llegaban por el SO. hasta Gaza, donde todavía permanecían los filisteos. (1Re 4:21, 24.)

★Las puertas de Gaza- (lfb-Part.6-Pg.72-Foto)

Bajo la gobernación asiria y babilonia. Hacia finales del siglo IX a. E.C., Jehová declaró por medio de su profeta Amós que enviaría un “fuego” sobre los muros de Gaza como castigo por tomar “desterrados” con el fin de entregarlos a los edomitas. (Am 1:6, 7.) A pesar de que no se dice específicamente que los “desterrados” fueran hebreos, es probable que con esta designación se aluda a los cautivos que tomaron los filisteos en sus incursiones en Judá. (Compárese con 2Cr 21:16, 17; Joe 3:4-6.)

Poco tiempo después, a mediados del siglo VIII a. E.C., Gaza empezó a experimentar el “fuego” de la guerra. Según los anales asirios, Tiglat-piléser III conquistó Gaza, pero Hanno, su rey, huyó a Egipto. (Ancient Near Eastern Texts, edición de J. B. Pritchard, 1974, pág. 283.) Al parecer Hanno pudo regresar pronto a Gaza, pues Sargón II alega haber derrotado tanto a este rey como al ejército egipcio bajo el mando de su aliado, Sibe. El mismo Sargón II afirma que tomó cautivo a Hanno y se lo llevó encadenado. (La Sabiduría del Antiguo Oriente, edición de J. B. Pritchard, 1966, pág. 231.)

Parece ser que desde ese tiempo en adelante Gaza por lo general fue leal a Asiria. Por lo tanto, es posible que el hecho de que el rey Ezequías derribase a los filisteos hasta Gaza supusiera una fase de su sublevación contra Asiria. (2Re 18:1, 7, 8.) Después de esta sublevación, el rey Senaquerib emprendió su campaña contra Judá, y, según sus anales, entregó las ciudades capturadas de Judá a Mitinti, el rey de Asdod, a Padi, el rey de Eqrón (que había estado encarcelado en Jerusalén), y a Sillibel, el rey de Gaza. (La Sabiduría del Antiguo Oriente, pág. 237.)

En el tiempo de Jeremías el ejército de Egipto derribó Gaza. (Jer 47:1.) Antes de este acontecimiento, la expresión de Jehová contra los filisteos indicaba que les esperaba calamidad desde el N.: “La calvicie tiene que llegar a Gaza”. (Jer 47:2-5; véase también Jer 25:17, 20.) Como indican otros pasajes de Jeremías (1:14; 46:20), las ‘aguas del norte’ mencionadas en el capítulo 47, versículo 2, deben referirse a los ejércitos babilonios. De hecho, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a controlar aquella región. (2Re 24:1, 7.) Además, en inscripciones babilonias se menciona al rey de Gaza. (Ancient Near Eastern Texts, pág. 308.) Por consiguiente, las palabras “antes que Faraón procediera a derribar a Gaza” (Jer 47:1) al parecer tan solo identifican cuándo le vino a Jeremías la expresión de Jehová concerniente a los filisteos, y no habrían de estar necesariamente relacionadas de manera directa con la venidera expresión de juicio del “norte” considerada más adelante.

Destruida. El profeta Sofonías, contemporáneo de Jeremías, pronunció un juicio similar procedente de Jehová para Gaza: una “ciudad abandonada es lo que llegará a ser”. (Sof 2:4.) Asimismo, la profecía de Zacarías registrada después de la caída de Babilonia habló de las calamidades futuras: “[Gaza] también sentirá dolores fuertes”. (Zac 9:5.) La historia confirma el cumplimiento de las calamidades predichas. En la segunda mitad del siglo IV a. E.C., Alejandro Magno tomó Gaza después de un sitio de cinco meses (dos meses según Antigüedades Judías, libro XI, cap. VIII, sec. 4). Muchos de sus habitantes sufrieron una muerte violenta y se vendió a los sobrevivientes como esclavos. Pasaron más de doscientos años, y el judío Alejandro Janeo devastó por completo la ciudad después de un sitio de un año. (Antigüedades Judías, libro XIII, cap. XIII, sec. 3.)

Aunque Gabinio, el gobernador romano de Siria, ordenó la reedificación de Gaza, probablemente se hizo en una nueva ubicación. (Antigüedades Judías, libro XIV, cap. V, sec. 3.) Por consiguiente, algunos eruditos creen que en Hechos 8:26 la palabra griega é·ré·mos ([lugar] yermo) se refiere a la antigua y abandonada Gaza (“Esta ciudad está desierta”, BAS, nota; véanse también las notas de Ga, NTI, Val, Scío), en tanto que otros creen que ese término griego hace alusión al camino que conducía a la ciudad, y por lo tanto traducen la expresión: “Este es un camino por el desierto árido” (NM; compárese con BJ, CB, HAR, NBE, NC, VP).

2. Gaza, (“Ayyá”) Ciudad con poblaciones dependientes ubicada en el territorio de Efraín (1Cr 7:28); no se conoce su ubicación exacta. Podría tratarse de la antigua ciudad de Hai o bien de un lugar cercano a ella. La traducción “Ayyá”, que encontramos, con diversas grafías, en muchas versiones de la Biblia, tiene el apoyo de numerosos manuscritos hebreos. Sin embargo, podemos encontrar “Gaza” en otros manuscritos hebreos, así como en los targumes.

★Heb.: Ya·wán, “Javán”; Gr.: Hel·lé·non, “los helenos (griegos)”; Lat.: Grae·có·rum, “de los griegos”.

★Heb.: Ya·wán, “Javán”; Gr.: Hel·lé·non, “los helenos (griegos)”; Lat.: Grae·có·rum, “de los griegos”.★Sinónimos: Javán.

★Definición: La Grecia del día actual ocupa una superficie de 131.957 Km.2 con una población de 10,72 millones (2019)

Estos términos vienen de grai·kói, el nombre de una tribu del NO. de Grecia. Los habitantes de Italia aplicaron ese nombre (lat. graeci) a los habitantes de Grecia en conjunto, como también hizo más tarde Aristóteles en sus escritos.

A partir del siglo VIII a. E.C., aparece un nombre más antiguo, jonios, en los registros asirios cuneiformes y en los relatos persas y egipcios. “Jonios” viene de Javán (heb. Ya·wán), hijo de Jafet y nieto de Noé. Javán fue el antepasado jafético de los pueblos primitivos de Grecia y las islas vecinas, y también debió serlo de los primeros habitantes de Chipre, de algunas partes del S. de Italia, de Sicilia y de España. (Gé 10:1, 2, 4, 5; 1Cr 1:4, 5, 7; véanse Elisá; Kitim.)

Hoy se llama “Jónico” al mar que está entre el S. de Grecia e Italia, y jónicas, a las islas que se encuentran a lo largo de la costa occidental de Grecia. Sin embargo, tiempo atrás el término “jónico” tuvo una aplicación más amplia y más acorde con el uso de “Javán” en las Escrituras Hebreas. En el siglo VIII a. E.C. el profeta Isaías habló del tiempo en que los repatriados de Judá serían enviados a naciones distantes y también a “Tubal y Javán, las islas lejanas”. (Isa 66:19.)

En las Escrituras Griegas Cristianas se llama a esa tierra Hel·lás (“Grecia”, Hch 20:2), y a su gente, hél·lë·nes. Los mismos griegos habían empezado a usar estos nombres varios siglos antes de la era común y continúan haciéndolo. El nombre “Hélade” (Hel·lás) puede que tenga alguna conexión con “Elisá”, uno de los hijos de Javán. (Gé 10:4.) Después de la conquista romana, en el año 146 a. E.C., también se aplicó el nombre Acaya a la parte central y meridional de Grecia.

La tierra y sus características. Grecia abarcaba la zona S. de la montañosa península balcánica, además de las islas cercanas del mar Jónico, al O., y las del mar Egeo, al E. Al S. limitaba con el Mediterráneo. El límite septentrional no estaba bien definido, en especial debido a que antiguamente los javanitas de Grecia no formaban una nación. Sin embargo, parece ser que en tiempos posteriores “Grecia” llegó a abarcar las regiones de Iliria (más o menos lo que hoy es Yugoslavia occidental y Albania) y Macedonia. Es posible que los macedonios y los griegos procedieran de un tronco común.

Tanto en aquel entonces como hoy, esta zona presentaba un aspecto accidentado, eminentemente rocoso, y una extensa masa de escabrosas montañas de piedra caliza ocupaban tres cuartas partes de su superficie. Las laderas de las montañas estaban densamente pobladas de árboles. Debido a la escasez de llanuras y valles fértiles, así como a la fragosidad del terreno, la capacidad agrícola de la tierra estaba muy limitada. Sin embargo, la suave climatología de la zona favorecía el cultivo de olivos y de viñas, y en terrenos propicios se cultivaba cebada, trigo, manzanas, higos y granadas. Por las tierras en barbecho y sin cultivo pacían manadas de ovejas y de cabras. Había yacimientos de plata, zinc, cobre y plomo, y de las montañas se obtenían cantidades abundantes de mármol de la mejor calidad. En la profecía de Ezequiel (27:1-3, 13) se incluye a Javán entre los que comerciaban con Tiro y se menciona que los artículos de intercambio eran, entre otros, “objetos de cobre”.

Las ventajas de la comunicación por mar. Debido a lo montañoso del terreno, los viajes por tierra eran lentos y accidentados. En la temporada invernal era frecuente que los carros de tracción animal quedasen atascados en la nieve o en terrenos blandos. Por eso, el mar fue el medio más idóneo para el transporte y la comunicación griegos. El extenso y dentado litoral presentaba una costa muy recortada e irregular, llena de ensenadas profundas y de caladeros, que ofrecían a los barcos abundantes puertos y refugios naturales. Por esa misma causa, pocas localidades del antiguo suelo continental griego estaban a más de 60 Km. de la costa. La parte meridional de la Grecia peninsular, el Peloponeso, era casi una isla, unida al continente por un estrecho brazo de tierra que separaba el golfo de Corinto del golfo Sarónico. (En la actualidad, un canal sin compuertas de unos 6 Km. de longitud atraviesa el estrecho istmo y separa por completo el Peloponeso del territorio peninsular.)

Desde épocas muy tempranas, los javanitas griegos vivieron de cara al mar. A tan solo unos 160 Km. de la costa noroccidental de Grecia. Al E., una cadena de archipiélagos salpica el mar Egeo, sirviendo de cómodo paso hacia el Asia Menor. Hacia la esquina nororiental del mar Egeo se encuentra un pasaje marítimo (llamado antiguamente el Helesponto), el estrecho de los Dardanelos, que conduce al mar de Mármara y, por él, al estrecho del Bósforo, por el que se entra en el mar Negro. Además, navegando a lo largo de la costa meridional de Asia Menor, los barcos griegos llegaron en aquella época al litoral sirio y palestino. Por entonces, un barco podía recorrer durante las horas diurnas unos 100 Km. Las cartas que Pablo envió a los tesalonicenses, en Macedonia, y que seguramente escribió en Corinto, debieron tardar en llegar a sus destinatarios una semana o más, dependiendo de las condiciones climatológicas y del número de paradas que el barco hiciese en el recorrido.

La influencia griega y la de su colonización no se limitó únicamente al territorio peninsular. A las numerosas islas que tachonaban los mares Jónico y Egeo se las consideraba tan griegas como la tierra continental. Tanto el S. de Italia como Sicilia en su día formaron parte de lo que se llamó la Gran Hélade o, en latín, Graecia Magna. Gracias al testimonio histórico se sabe que las relaciones comerciales de los javanitas griegos con los javanitas que se asentaron en Tarsis (España) fueron más abundantes que las de los fenicios. Una relación parecida se dio también entre los griegos y los javanitas de Chipre.

Origen de las tribus griegas. La historia moderna ofrece varias explicaciones sobre el origen de las tribus griegas y su asentamiento en la zona. La idea, bastante extendida, de que hubo una serie de “invasiones” sucesivas de tribus septentrionales, se basa en gran parte en mitos griegos y en la especulación arqueológica. De hecho, la historia del pueblo griego da comienzo en torno al siglo VIII a. E.C. (en 776 a. E.C. se celebró la primera olimpiada), y solo se dispone de un registro histórico ininterrumpido a partir del siglo V a. E.C., es decir, en una fecha muy posterior al Diluvio y, por ende, a la dispersión de las familias humanas por causa de la confusión de las lenguas en Babel. (Gé 11:1-9.) Puede ser que durante todos esos siglos se infiltrasen otros grupos étnicos en el tronco original de Javán y sus hijos, pero lo que se conoce de todo el período anterior al I milenio a. E.C. solo da pie a teorías de dudoso valor histórico.

Las principales tribus griegas. Entre estas están: los aqueos, de Tesalia, la parte central del Peloponeso, y Beocia; los eolios, que ocupaban la parte occidental de la Grecia central, la septentrional del Peloponeso, Élide, Etolia y las islas cercanas; los dorios, de la parte oriental del Peloponeso, las islas meridionales del mar Egeo y la parte suroccidental de Asia Menor, y los jonios, del Ática, la isla de Eubea, las islas de la zona central del Egeo y la costa occidental de Asia Menor. Sin embargo, no se sabe si en los albores de la civilización griega hubo alguna relación entre estas tribus y los macedonios.

Tradición patriarcal y ciudades-estado. Las tribus de habla griega eran bastante independientes entre sí e incluso dentro de la tribu misma las ciudades-estado eran de igual manera bastante independientes. Las condiciones geográficas propiciaron esta característica: muchos vivían en la región insular, y la mayor parte de los que habitaban la península se habían establecido en pequeños valles encerrados entre montañas. Respecto a su estructura social primitiva, la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (Espasa-Calpe) (vol. 26, pág. 1197) hace esta observación: “La constitución interior de todos los Estados en general era la monarquía patriarcal con una aristocracia formada por las familias más distinguidas [...], de la que salían los consejeros del rey (Gerusia o Consejo de los Ancianos), y el pueblo, constituido por todos los hombres libres que formaban parte de las agrupaciones gentilicias”. Esta estructura social se parece bastante a la de la sociedad patriarcal postdiluviana que se describe en el libro bíblico de Génesis.

El modelo de organización griego tenía cierto parecido con el de Canaán, donde las diversas tribus (descendientes de Canaán) constituyeron pequeños reinos, con frecuencia organizados en torno a una ciudad en particular. Los griegos llamaban a la ciudad-estado pó·lis, un término que al parecer al principio se aplicó a una acrópolis, o altura fortificada, en torno a la cual se fueron asentando grupos de colonos. Con el tiempo, se designó con el término toda la zona poblada y a los ciudadanos que integraban la ciudad-estado. La mayor parte de las ciudades-estado griegas eran de poca extensión y por lo general no tenían más de 10.000 ciudadanos (aparte de mujeres, esclavos y niños). Hacia el siglo V a. E.C., cuando Atenas se hallaba en su cenit, se dice que solo tenía alrededor de 43.000 ciudadanos varones; Esparta solo tuvo unos 5.000. A semejanza de los pequeños reinos cananeos, las ciudades-estado griegas se coligaban y también luchaban entre sí. El país permaneció fragmentado hasta la llegada de Filipo II de Macedonia.

Ensayos democráticos. A excepción de Atenas y Esparta, no se sabe mucho del tipo de gobierno de la mayoría de las ciudades-estado griegas, pero debió diferir considerablemente de los de Canaán, Mesopotamia o Egipto. Al menos durante lo que pudiera llamarse período histórico, en lugar de reyes tenían magistrados, consejos y una asamblea (ek·klë·sí·a) de ciudadanos. Atenas ensayó un gobierno puramente democrático (la palabra “democracia” viene del griego dé·mos, “pueblo”, y krá·tos, “gobierno”), en el que todos los ciudadanos formaban el cuerpo legislativo y tenían voz y voto en la asamblea. Sin embargo, solo una minoría eran “ciudadanos”, pues ni a las mujeres ni a los residentes nacidos en el extranjero ni a los esclavos se les reconocía el derecho a la ciudadanía. Se cree que una tercera parte de la población de muchas de las ciudades-estado estaba formada por esclavos, y sin duda fue esa mano de obra lo que les permitió a los “ciudadanos” tener el tiempo libre que necesitaban para participar en la asamblea política. La primera referencia a Grecia en las Escrituras Hebreas, hecha alrededor del siglo IX a. E.C., es con respecto a los judaítas que Tiro, Sidón y Filistea vendieron como esclavos a los “hijos de los griegos [literalmente, “javanitas” o “jonios”]”. (Joe 3:4-6.)

Manufactura y comercio. Aunque su actividad principal era la agricultura, los griegos también producían y exportaban muchos productos manufacturados. Las vasijas griegas llegaron a ser famosas por todo el Mediterráneo; también eran importantes los artículos de plata y oro y los tejidos de lana. Había numerosas tiendas de artesanos, pequeñas e independientes, cuyos trabajadores eran tanto esclavos como libres. En la ciudad griega de Corinto el apóstol Pablo ayudó a Áquila y Priscila en el oficio de hacer tiendas, probablemente usando tejido hecho de pelo de cabra, que abundaba en Grecia. (Hch 18:1-4.) Corinto se convirtió en uno de los centros comerciales de mayor importancia gracias a ocupar una posición estratégica cerca del golfo de Corinto y del Sarónico. Otras ciudades comerciales importantes de Grecia fueron Atenas y Egina.

La cultura y el arte griegos. La educación griega se limitaba únicamente al varón y su objetivo primordial era la formación de “buenos ciudadanos”. Pero cada una de las ciudades-estado tenía un concepto propio de la buena ciudadanía. Por ejemplo, la educación espartana se centraba casi en su totalidad en una buena preparación física (léase el consejo de Pablo a Timoteo en 1Ti 4:8). Se sacaba a los niños del seno familiar a los siete años y hasta los treinta vivían juntos en barracones. En Atenas llegó a primar mucho más una buena formación literaria, matemática y artística. Se confiaba al niño a un esclavo fiel, al que se llamaba pai·da·gö·gós, quien lo acompañaba a la escuela, donde daba comienzo su preparación. (Nótese la comparación que hace Pablo de la ley mosaica con el pai·da·gö·gós en Gál 3:23-25; véase TUTOR.) La poesía llegó a ser muy popular en Atenas, y se pedía a los estudiantes que memorizasen muchos poemas. Aunque Pablo se había educado en Tarso, en la región de Cilicia, cuando estuvo en Atenas citó en su alocución de un poema con el fin de hacer llegar mejor su mensaje. (Hch 17:22, 28.) También alcanzaron popularidad en aquella época las representaciones dramáticas, tanto las comedias como las tragedias.

A la filosofía se le dio una gran importancia en Atenas y con el tiempo en toda Grecia. Entre las corrientes filosóficas más importantes estaba la de los sofistas, que sostenían que la verdad era materia de opinión personal; a este punto de vista (similar al de los hindúes) se opusieron filósofos griegos de la talla de Sócrates, su discípulo Platón y el discípulo de este, Aristóteles. Otras corrientes filosóficas trataban de la fuente primaria de la felicidad. Los estoicos, sostenían que la felicidad consistía en vivir de acuerdo con la razón y que solo eso bastaba. Los epicúreos creían que el placer era la verdadera fuente de la felicidad. (Contrástese con el comentario de Pablo a los corintios en 1Co 15:32.) Algunos filósofos de estas dos últimas escuelas se hallaron entre los que conversaron con Pablo en Atenas, una conversación que llevó a Pablo al Areópago para ser escuchado de nuevo. (Hch 17:18, 19.) Otra corriente filosófica que ha de mencionarse es la de los escépticos, quienes opinaban que, en realidad, en la vida no había nada que verdaderamente importase.

Una característica del pueblo griego, manifiesta al menos en tiempos posteriores, fue su carácter inquiridor y su predisposición al debate y la conversación en torno a temas nuevos. (Hch 17:21.) Se propusieron hallar la solución a algunas de las grandes cuestiones de la vida y del universo a partir del razonamiento lógico (y de la especulación), y llegaron a pensar que ellos eran el centro de la intelectualidad del mundo antiguo. En su primera carta a los Corintios, Pablo coloca la sabiduría e intelectualidad humanas en su justa perspectiva cuando dice entre otras cosas: “Si alguno entre ustedes piensa que es sabio en este sistema de cosas, hágase necio, para que se haga sabio. [...] ‘Jehová sabe que los razonamientos de los sabios son vanos’”. (1Co 1:17-31; 2:4-13; 3:18-20.) Pese a sus debates filosóficos e investigación, sus escritos revelan que no pudieron hallar una base inamovible para la esperanza. A este respecto, los profesores J. R. S. Sterrett y Samuel Angus dijeron: “Ninguna otra literatura contiene lamentos tan patéticos sobre las penalidades de la vida, la frivolidad del amor, la ingenuidad de la esperanza y la crueldad de la muerte”. (Funk and Wagnalls New Standard Bible Dictionary, 1936, pág. 313.)

La religión griega.

La información más antigua sobre la religión griega viene de la poesía épica de Homero. Según los historiadores, escribió los dos poemas épicos titulados la Ilíada y la Odisea. Se cree que las porciones de papiros más antiguos de estos poemas datan de poco antes del año 150 a. E.C. Pero como dice el profesor de griego George G. A. Murray, estos textos primitivos “difieren ‘una barbaridad’ de nuestra vulgata”, es decir, del texto que se ha aceptado popularmente durante los últimos siglos. (Encyclopædia Britannica, 1942, vol. 11, pág. 689.) Así que, a diferencia de la Biblia, no se ha conservado la integridad de los textos homéricos, sino, como afirma el profesor Murray, se han difundido con grandes variaciones. Los poemas de Homero trataban de héroes y dioses guerreros que se parecían mucho a los hombres.

Hay pruebas de la influencia babilonia en la religión griega, y hasta se ha encontrado una antigua fábula griega que es casi una traducción literal de un original acadio.

A otro poeta, Hesíodo, probablemente del siglo VIII a. E.C., se le atribuye la compilación de los muchísimos mitos y leyendas griegos. Los poemas de Homero y la Teogonía de Hesíodo formaron los principales escritos sagrados, o teología, de los griegos.

Cuando se examinan los mitos griegos, es interesante ver cómo la Biblia arroja luz sobre su posible, o hasta probable, origen. Como muestra Génesis 6:1-13, antes del Diluvio los hijos angélicos de Dios bajaron a la Tierra, materializándose en forma humana, y cohabitaron con atractivas mujeres. Produjeron una prole a la que se llamó “Nefilim” o “derribadores”, es decir, “los que hacen caer a otros”. Como resultado de esta unión contranatural entre espíritus y humanos y de la raza híbrida que produjeron, la Tierra se llenó de inmoralidad y violencia. (Compárese con Jud 6; 1Pe 3:19, 20; 2Pe 2:4, 5; véase Nefilim.) Al igual que otras personas de tiempos postdiluvianos, Javán, el progenitor del pueblo griego, habría oído hablar de los tiempos antediluvianos, pues era hijo de Jafet, uno de los supervivientes del Diluvio. Nótese a continuación lo que revelan los escritos que se atribuyen a Homero y Hesíodo.

Los numerosos dioses y diosas de los que hablaron tenían forma humana y una gran belleza, aunque estaban dotados de poderes sobrehumanos y a menudo se les representaba de gran tamaño. Comían, bebían, dormían, tenían relaciones sexuales entre ellos e incluso con humanos, vivían como familias, se peleaban y luchaban, seducían y violaban. Aunque supuestamente eran santos e inmortales, eran capaces de cualquier tipo de engaño y delito. Podían moverse entre la humanidad tanto de manera visible como invisible. Los escritores y filósofos griegos posteriores procuraron eliminar de los relatos de Homero y Hesíodo algunos de los actos más viles atribuidos a los dioses.

Estas narraciones probablemente sean un reflejo del auténtico relato de las condiciones antediluvianas que se halla en Génesis, aunque de una forma muy exagerada, adornada y distorsionada. Otra correspondencia destacable es que en las leyendas griegas no solo hay relatos sobre los dioses principales, sino también sobre semidioses o héroes, cuya ascendencia era en parte divina y en parte humana. Estos semidioses tenían fuerza sobrehumana, pero eran mortales (Heracles [Hércules] fue el único al que se le concedió el privilegio de alcanzar la inmortalidad). Guardan una marcada similitud con los Nefilim del relato de Génesis.

Partiendo de esta correspondencia básica, el orientalista E. A. Speiser remonta el origen de la mitología griega hasta Mesopotamia. (The World History of the Jewish People, 1964, vol. 1, pág. 260.) Mesopotamia fue la región donde se edificó la ciudad de Babilonia y la tierra desde la que se dispersó la humanidad después de la confusión de las lenguas. (Gé 11:1-9.)

Se decía que los principales dioses griegos residían en la cima del monte Olimpo (2.920 m. de altura), situado al S. de la ciudad de Berea. (Pablo estuvo bastante cerca de las laderas del Olimpo cuando ministraba a los habitantes de Berea durante su segunda gira misional; Hch 17:10.) Entre estos dioses del Olimpo estaban: Zeus (a quien los romanos llamaban Júpiter, Hch 28:11), el dios del cielo; Hera (la romana Juno), la esposa de Zeus; Ge o Gea, la diosa de la Tierra, llamada también la Gran Madre; Apolo, un dios del Sol, quien ocasionaba una muerte súbita disparando sus flechas mortíferas desde lejos; Ártemis (la Diana romana), la diosa de la caza; en Éfeso cobró importancia el culto a otra Ártemis, diosa de la fertilidad (Hch 19:23); Ares (el Marte romano), el dios de la guerra; Hermes (el Mercurio romano), el dios de los viajeros, del comercio y de la elocuencia, el mensajero de los dioses (en Listra [Asia Menor] la gente llamó a Bernabé “Zeus [...], pero Hermes a Pablo, puesto que este era el que llevaba la delantera al hablar”; Hch 14:12); Afrodita (la Venus romana), la diosa de la fertilidad y del amor, considerada la “hermana de la asirobabilonia Istar y la sirofenicia Astarté” (Greek Mythology, de P. Hamlyn, Londres, 1963, pág. 63), y otros muchos dioses y diosas. En realidad, parece que cada ciudad-estado tenía sus propios dioses menos importantes, adorados según la costumbre local.

Festividades y juegos.< Las festividades desempeñaron un papel importante en el contexto religioso griego. Los juegos atléticos, las representaciones escénicas, los sacrificios y las oraciones servían de reclamo para la gente de una extensa zona del país, y de esa manera las ocasiones festivas sirvieron para aglutinar a las ciudades-estado, que estaban divididas políticamente. Entre las festividades más destacadas estaban los juegos olímpicos (celebrados en Olimpia), los juegos ístmicos (cerca de Corinto), los juegos píticos (en Delfos) y los juegos nemeos (cerca de Nemea). La celebración cuatrienal de los juegos olímpicos sirvió de base para establecer la cronología de la era griega, pues cada cuatrienio llegó a ser considerado una olimpiada. (Véase JUEGOS.)

Oráculos, astrología y santuarios. Los adivinos, por medio de quienes los dioses supuestamente revelaban lo desconocido, tenían muchos devotos. Los más famosos residían en los templos de Delos, Delfos y Dodona. Por cierta cantidad de dinero, las personas recibían respuestas a las preguntas que formulaban. Las respuestas solían ser ambiguas y los sacerdotes tenían que interpretarlas. En Macedonia, la joven que en la ciudad de Filipos tenía el arte de la predicción (de la que Pablo expulsó un demonio) hacía las veces de pitonisa y “proporcionaba mucha ganancia a sus amos”. (Hch 16:16-19.) El profesor G. Ernest Wright comenta que la astrología moderna nos llega, a través de los griegos, de las prácticas adivinatorias desarrolladas en Babilonia. (Arqueología bíblica, 1975, pág. 53.) También fueron populares los santuarios donde se hacían curaciones.

Enseñanza filosófica de la inmortalidad. Como los filósofos griegos se interesaban en las cuestiones elementales de la vida, sus puntos de vista influían en las creencias religiosas de la gente. Sócrates, un filósofo del siglo V a. E.C., enseñó que el alma humana era inmortal. En el Fedón (64c, 105e) Platón pone en boca de Sócrates y de otros dos compañeros la siguiente conversación: “‘¿Consideramos que la muerte es algo? [...] ¿Acaso es otra cosa que la separación del alma del cuerpo? ¿Y el estar muerto es esto: que el cuerpo esté solo en sí mismo, separado del alma, y el alma se quede sola en sí misma separada de cuerpo? ¿Acaso la muerte no es otra cosa sino esto?’ ‘No, sino eso’ —dijo—”. “‘¿Es que el alma no acepta la muerte?’ ‘No’.” Sócrates continúa: “‘Por tanto el alma es inmortal.’ ‘Inmortal’”. Contrástese con Ezequiel 18:4 y Eclesiastés 9:5, 10.

Templos e ídolos.

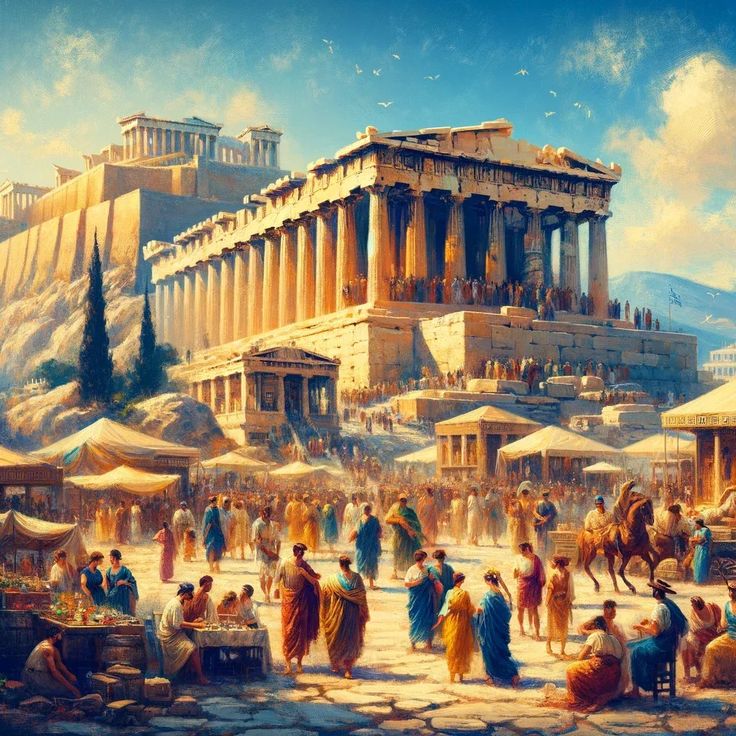

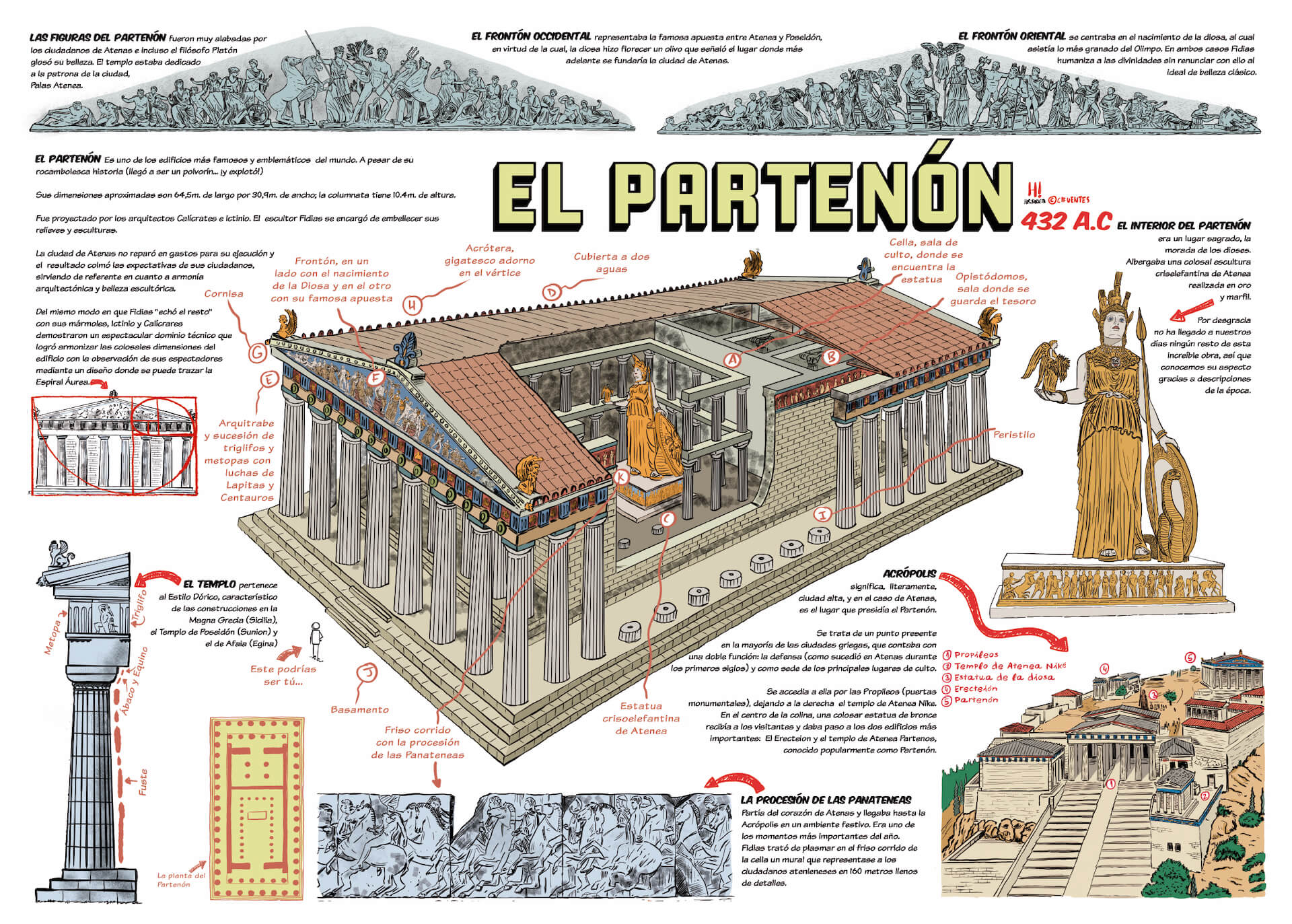

Se edificaron templos magníficos en honor a los dioses, y se esculpieron hermosas estatuas de mármol y bronce para representarlos. Las ruinas de algunos de estos templos más famosos se encuentran en la Acrópolis de Atenas, y entre estos están el Partenón, el Erecteón y los Propileos. Fue en esta misma ciudad donde Pablo comentó ante un auditorio el notable temor a las deidades que había observado en ella, y les dijo explícitamente a sus oyentes que el Creador del cielo y la Tierra “no mora en templos hechos de manos” y que, como progenie de Dios, no deberían imaginarse que el Creador es “semejante a oro, o plata, o piedra, semejante a algo esculpido por el arte e ingenio del hombre”. (Hch 17:22-29.)

Se edificaron templos magníficos en honor a los dioses, y se esculpieron hermosas estatuas de mármol y bronce para representarlos. Las ruinas de algunos de estos templos más famosos se encuentran en la Acrópolis de Atenas, y entre estos están el Partenón, el Erecteón y los Propileos. Fue en esta misma ciudad donde Pablo comentó ante un auditorio el notable temor a las deidades que había observado en ella, y les dijo explícitamente a sus oyentes que el Creador del cielo y la Tierra “no mora en templos hechos de manos” y que, como progenie de Dios, no deberían imaginarse que el Creador es “semejante a oro, o plata, o piedra, semejante a algo esculpido por el arte e ingenio del hombre”. (Hch 17:22-29.)

Período de las guerras persas. La aparición del Imperio medopersa bajo el rey Ciro (quien conquistó Babilonia en 539 a. E.C.) supuso una amenaza para Grecia. Ciro ya había conquistado Asia Menor, y también las colonias griegas que allí había. En su tercer año (seguramente como gobernante de Babilonia), el mensajero angélico de Jehová informó a Daniel que el cuarto rey de Persia “[levantaría] todo contra el reino de Grecia”. (Da 10:1; 11:1, 2.) El tercer rey persa (Darío Histaspes) reprimió una sublevación de las colonias griegas en 499 a. E.C. y se preparó para invadir Grecia, pero la flota invasora persa naufragó debido a una tormenta en el año 492 a. E.C. En 490 a. E.C., una gran fuerza persa penetró en Grecia, pero un pequeño ejército de atenienses la derrotó en las llanuras de Maratón, al NE. de Atenas. Cuando Jerjes, el hijo de Darío, se propuso vengar esta derrota, actuó como el predicho ‘cuarto rey’, de modo que agitó a todo el imperio, consiguió formar una imponente fuerza militar y en el año 480 a. E.C. cruzó el Helesponto.

Aunque en esta ocasión diversas ciudades-estado principales griegas se unieron para detener la invasión, las tropas persas marcharon a través de la parte septentrional y central de Grecia, llegaron a Atenas y quemaron la Acrópolis, su elevada fortificación. Sin embargo, en el mar, los atenienses y otros griegos que los apoyaban superaron en estrategia a sus enemigos e hicieron naufragar la flota persa (junto con los fenicios y sus otros aliados) en Salamina. Reforzaron esta victoria derrotando a los persas en tierra, en Platea y en Micale, en la costa occidental de Asia Menor, lo que obligó a las fuerzas persas a abandonar Grecia.

Supremacía ateniense. Gracias a su gran flota, Atenas consiguió el liderazgo de Grecia. Desde entonces hasta aproximadamente el año 431 a. E.C. Atenas vivió su “edad de oro”, cuando se produjeron las obras de arte y arquitectura más famosas. Atenas encabezó la Liga de Delos, que estaba formada por varias ciudades griegas y diversas islas. La Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, se resintió de la supremacía ateniense y como consecuencia estalló la guerra del Peloponeso. Duró desde 431 hasta 404 a. E.C., cuando los espartanos derrotaron definitivamente a los atenienses. El rígido régimen de Esparta continuó hasta aproximadamente el año 371 a. E.C., y le siguió la hegemonía de Tebas. Grecia entró en un período de decadencia política, aunque Atenas continuó siendo el centro cultural y filosófico del Mediterráneo. Finalmente, la naciente potencia macedonia, bajo Filipo II, conquistó Grecia en 338 a. E.C., cuando el país fue unificado y comenzó el control macedonio.

Grecia bajo Alejandro Magno. En el siglo VI a. E.C. Daniel recibió una visión profética que predecía que Grecia acabaría con el Imperio medopersa. Alejandro, el hijo de Filipo, fue educado por Aristóteles, y después del asesinato de Filipo, llegó a ser el adalid de los pueblos de habla griega. En el año 334 a. E.C. se propuso vengarse de Persia por sus ataques a algunas ciudades griegas de la costa occidental de Asia Menor. Su conquista relámpago, no solo de toda Asia Menor, sino también de Siria, Palestina, Egipto y todo el Imperio medopersa, hasta la India, cumplió el cuadro profético de Da 8:5-7, 20, 21. (Compárese con Da 7:6.) Cuando Grecia asumió el control de Judea en 332 a. E.C., llegó a ser la quinta potencia mundial desde el punto de vista de la nación de Israel. Las cuatro anteriores habían sido: Egipto, Asiria, Babilonia y Medo-Persia. Para el año 328 a. E.C. las conquistas de Alejandro terminaron, y entonces tuvo su cumplimiento la parte restante de la visión de Daniel. En 323 a. E.C., Alejandro murió en Babilonia, y, tal como se había predicho, su imperio se dividió en cuatro reinos, ninguno de los cuales alcanzó el poder del imperio original. (Da 8:8, 21, 22; 11:3, 4; véanse Conquistas de Alejandro; ALEJANDRO MAGNO.)

Sin embargo, antes de su muerte Alejandro había conseguido introducir la cultura y el idioma griegos en todo su vasto imperio. En muchas tierras conquistadas se fundaron colonias griegas. En Egipto se edificó la ciudad de Alejandría, que llegó a rivalizar con Atenas como centro cultural. Así se empezó a helenizar a muchas de las regiones mediterráneas y del Oriente Medio. La koiné (el griego común) llegó a ser la lingua franca internacional. Fue el idioma que emplearon eruditos judíos de Alejandría para hacer la Versión de los Setenta, una traducción de las Escrituras Hebreas de la Biblia. Más tarde, las Escrituras Griegas Cristianas se escribieron en este mismo idioma y la internacionalidad de este contribuyó a la rápida propagación de las buenas nuevas cristianas por todo el Mediterráneo. (Véase GRIEGO.)

El efecto de la helenización en los judíos. Cuando el Imperio griego se dividió entre los cuatro generales de Alejandro, Judá se convirtió en un estado fronterizo, entre el régimen tolemaico de Egipto y la dinastía seléucida de Siria. En el año 198 a. E.C. los seléucidas conquistaron esta tierra, que en un principio estuvo bajo el control de Egipto. Con el fin de unificar a Judá con Siria en el espíritu de la cultura helénica, se promovió la religión griega en todo el territorio, así como el idioma, la literatura y el estilo de vestir.

Se fundaron colonias griegas por todo el país, incluso en Samaria (que a partir de entonces se llamó Sebaste), en Akkó (Tolemaida) y Bet-seán (Escitópolis), así como en algunos lugares situados al E. del Jordán donde no había poblaciones. (Véase DECÁPOLIS.) En la ciudad de Jerusalén se abrió un gimnasio, que atrajo a muchos jóvenes judíos. Como los juegos griegos estaban ligados íntimamente a la religión, el gimnasio era un medio de erosionar la adherencia judía a los principios bíblicos. Durante todo ese período, la infiltración helénica alcanzó incluso al sacerdocio judío. Por esa vía comenzaron a enraizarse paulatinamente un conjunto de creencias en otro tiempo ajenas al pensamiento judío, como la enseñanza pagana de la inmortalidad del alma y la idea de la existencia de un mundo subterráneo donde se sufría tormento después de la muerte.

Cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén (168 a. E.C.) introduciendo en él el culto a Zeus, se alcanzó el punto álgido de la helenización judía; la rebelión no se hizo esperar y estallaron las guerras macabeas.

En Alejandría (Egipto), donde la colonia judía ocupaba un sector importante de la ciudad, la helenización fue también muy fuerte. (Véase ALEJANDRÍA.) Algunos judíos alejandrinos se dejaron arrastrar por la popularidad de la filosofía griega, y hubo autores judíos que pensaron que era necesario adecuar las creencias judías a las “nuevas tendencias”. Pretendieron demostrar que las ideas filosóficas griegas en boga en realidad habían estado antecedidas por ideas similares recogidas en las Escrituras Hebreas o que hasta se derivaban de estas.

Régimen romano sobre los estados griegos. Macedonia y Grecia (una de las cuatro divisiones del imperio de Alejandro) cayeron ante los romanos en el año 197 a. E.C. Al año siguiente, el general romano proclamó la “libertad” de todas las ciudades griegas. Esto significaba que no se exigiría ningún tributo, pero a cambio Roma esperaba una total cooperación, lo que llevó a un fuerte sentimiento antirromano. Macedonia guerreó contra los romanos, pero volvió a ser derrotada en 167 a. E.C., y unos veinte años después se convirtió en una provincia romana. La Liga Aquea, encabezada por Corinto, se rebeló en 146 a. E.C.; los ejércitos romanos marcharon hacia el S. de Grecia y destruyeron Corinto. Se formó la provincia de “Acaya”, que para el año 27 a. E.C. llegó a incluir toda la parte meridional y central de Grecia. (Hch 19:21; Ro 15:26; véase ACAYA.)

El período de la dominación romana supuso para Grecia la decadencia política y económica. Lo único que prevaleció fue su cultura, que ejerció una notable influencia en los conquistadores romanos. Importaron con avidez la escultura y la literatura griegas. Templos enteros se desmantelaron y embarcaron hacia Italia. A muchos de los jóvenes de Roma se les educó en Atenas y en otros centros docentes griegos. Grecia, por otro lado, adoptó una actitud retrógrada, concentrándose en su pasado.

“Helenos” del siglo I E.C. En el tiempo del ministerio de Jesucristo y de sus apóstoles todavía se conocía a los nativos de Grecia o a los que eran de la raza griega por el nombre de hél·lë·nes (singular, hél·lën). Los griegos llamaban a las personas de otras razas “bárbaros”, que significa simplemente extranjeros o los que hablan una lengua extranjera. En Romanos 1:14 el apóstol Pablo también contrasta a los “griegos” con los “bárbaros”. (Véase BÁRBARO.)

Sin embargo, en algunas ocasiones Pablo usa el término hél·lë·nes con un sentido más amplio. Particularmente cuando lo contrasta con los judíos, emplea el vocablo hél·lë·nes o griegos en representación de todos los pueblos que no eran judíos. (Ro 1:16; 2:6, 9, 10; 3:9; 10:12; 1Co 10:32; 12:13.) De ahí que en el capítulo 1 de Primera a los Corintios, Pablo parangone a los “griegos” (vs. 22) con las “naciones” (vs. 23). Parece ser que este uso se debió a la importancia y preeminencia del lenguaje y la cultura griegos en todo el Imperio romano. En cierto sentido, ‘encabezaban la lista’ de los pueblos que no eran judíos. Pero esto no significaba que Pablo o los otros escritores de las Escrituras Griegas Cristianas usaran hél·lë·nes en sentido vago, como sinónimo de “pagano”, según han supuesto algunos comentaristas. Como prueba de que hél·lë·nes se usaba para identificar a un pueblo determinado, en Colosenses 3:11 Pablo se refiere a los ‘griegos’ y los distingue del “extranjero [bár·ba·ros]” y el “escita”.

En la misma línea, el helenista Hans Windisch, dice: “No se puede demostrar que el sentido del término ‘gentil’ [por hél·lën] [...] provenga del judaísmo helénico o del N.T.”. (Theological Dictionary of the New Testament, edición de G. Kittel; traducción y edición de G. Bromiley, 1971, vol. 2, pág. 516.) No obstante, Windisch indica que en algunas ocasiones los escritores griegos emplearon el término hél·lën para referirse a personas de otras razas que habían adoptado la lengua y la cultura griegas, es decir, personas que se habían “helenizado”. Por consiguiente, cuando en la Biblia se emplea el término hél·lë·nes, o griegos, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que en muchos casos las personas aludidas no fuesen en realidad griegos de nacimiento o ascendencia.

Es probable que se llamase “griega” a la mujer de nacionalidad sirofenicia cuya hija sanó Jesús (Mr 7:26-30) por ser de ascendencia griega. Los “griegos entre los que había subido a adorar” en la Pascua y que solicitaron ver a Jesús debían ser prosélitos griegos de la religión judía. (Jn 12:20; obsérvese la declaración profética de Jesús en el vs. 32 en cuanto a ‘atraer a él a hombres de toda clase’.) El término hél·lën se aplica tanto al padre de Timoteo como a Tito (Hch 16:1, 3; Gál 2:3), lo que quizás signifique que eran de raza griega. Sin embargo, en vista de la supuesta tendencia de algunos escritores griegos a emplear hél·lë·nes para referirse a los que no eran griegos, pero que hablaban griego y eran de cultura griega, y en vista de que Pablo usó dicho término en el sentido representativo considerado antes, cabe la posibilidad de que todas estas personas fuesen griegas en este último sentido. Sin embargo, el hecho de que la mujer griega estuviese en Sirofenicia, el que el padre de Timoteo residiese en Listra (Asia Menor) o que Tito al parecer hubiese residido en Antioquía de Siria, no es prueba de que no fueran de raza griega o descendientes de griegos, pues en todas estas regiones había colonos e inmigrantes griegos.

Cuando Jesús le dijo a cierto grupo que iba a ‘irse al que le había enviado’ y que ‘donde él estaba yendo ellos no podían ir’, los judíos se dijeron entre sí: “¿A dónde piensa ir este, de modo que nosotros no hayamos de hallarlo? No piensa ir a los judíos dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos, ¿verdad?”. (Jn 7:32-36.) Con la expresión “los judíos dispersos entre los griegos” querían decir simplemente eso: no los judíos de Babilonia, sino los que estaban esparcidos por todas las lejanas ciudades griegas y países occidentales. Los relatos de los viajes misionales de Pablo revelan la extraordinaria cantidad de inmigrantes judíos que había en tales regiones griegas.

Las personas mencionadas en Hechos 17:12 y 18:4, donde se habla de las ciudades griegas de Berea y Corinto, ciertamente eran de ascendencia griega, como también pudieron haberlo sido los “griegos” de Tesalónica, en Macedonia (Hch 17:4); de Éfeso, en la costa occidental de Asia Menor, colonizada durante mucho tiempo por los griegos y en otro tiempo la capital de Jonia (Hch 19:10, 17; 20:21), e incluso de Iconio, en la parte central de Asia Menor (Hch 14:1). Aunque la combinación ‘judíos y griegos’ que aparece en algunos de estos textos puede indicar que Lucas, al igual que Pablo, utilizó el término “griegos” para designar a los pueblos no judíos en general, en realidad solo Iconio estaba situada geográficamente fuera del mundo propiamente griego.

Helenistas. En el libro de Hechos aparece otro término: hel·lë·ni·stái (singular, hel·lë·ni·stés). Esta palabra no se halla ni en la literatura griega ni judía helenística; por lo tanto, su significado es un tanto incierto. La mayoría de los lexicógrafos creen que en Hechos 6:1 y 9:29 se refiere a “judíos de habla griega”. En el primero de estos dos textos, estos hel·lë·ni·stái se contrastan con los “judíos de habla hebrea” (e·brái·oi [texto griego de Westcott y Hort]). Con motivo de la celebración del Pentecostés de 33 E.C., hubo en Jerusalén una gran cantidad de judíos y prosélitos procedentes de muchos lugares. Una inscripción encontrada en la colina de Ofel, en Jerusalén, la “Inscripción de Teodoto”, demuestra que solían ir a la ciudad muchas personas, prosélitos, de habla griega. El documento, escrito en griego, dice: “Teodoto, hijo de Vetteno, sacerdote y presidente de la sinagoga, hijo de presidente de sinagoga y nieto de presidente de sinagoga, ha edificado la sinagoga para la lectura de la Ley y para la enseñanza de los Mandamientos, y (ha edificado) la hospedería, las cámaras y la cisterna de agua para refugio de los forasteros que lo necesiten —(la sinagoga) que sus padres y los ancianos y Simónides han fundado”. (Arqueología bíblica, de G. Ernest Wright, 1975, pág. 345.) Hay quienes han relacionado esta inscripción con la “Sinagoga de los Libertos”, algunos de cuyos miembros estuvieron entre los que dieron muerte a Esteban. (Hch 6:9; véase LIBERTO, HOMBRE LIBRE.)

Sin embargo, la forma de hel·lë·ni·stái que aparece en Hechos 11:20 con referencia a ciertos residentes de Antioquía de Siria puede que designe a la “gente de habla griega” en general, más bien que a los judíos de habla griega. Se llega a esta conclusión debido a que hasta la llegada de los cristianos de Cirene y Chipre, la predicación de la Palabra en Antioquía se había limitado “únicamente a los judíos”. (Hch 11:19.) Así, es posible que los hel·lë·ni·stái mencionados en este texto fueran personas de distintas nacionalidades que habían sido helenizadas y hablaban griego. (Véanse ANTIOQUÍA núm. 1; CIRENE, CIRENEO.)

El apóstol Pablo visitó Macedonia y Grecia tanto en la segunda como en la tercera gira misional. (Hch 16:11–18:11; 20:1-6.) Pasó tiempo ministrando en las importantes ciudades macedonias de Filipos, Tesalónica y Berea, y en las principales ciudades aqueas de Atenas y Corinto. (Hch 16:11, 12; 17:1-4, 10-12, 15; 18:1, 8.) En su segunda gira dedicó un año y medio al ministerio en Corinto (Hch 18:11), y durante ese tiempo escribió las dos cartas a los Tesalonicenses y posiblemente la carta a los Gálatas. En su tercera gira escribió su carta a los Romanos desde Corinto. Después de su primer período de prisión en Roma, se cree que volvió a visitar Macedonia entre los años 61 y 64 E.C., y desde allí probablemente escribió su primera carta a Timoteo y posiblemente su carta a Tito.

En el transcurso de los primeros siglos de nuestra era, la cultura griega prosiguió su penetración en el Imperio romano, y Grecia conservó su patrimonio cultural, teniendo Atenas una de las universidades más importantes que hubo en el Imperio romano. Posteriormente, Constantino se propuso fusionar ciertas prácticas y enseñanzas paganas con el cristianismo, y con ello creó el marco adecuado para que una religión sincrética se convirtiese en la religión oficial del imperio. Así, Grecia se convirtió en parte integrante de la cristiandad.

Este idioma pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas (el hebreo pertenece a la familia semítica). El griego es la lengua en la que originalmente se escribieron las Escrituras Cristianas (con la excepción del evangelio de Mateo, que primero se escribió en hebreo). Además, la primera traducción completa de las Escrituras Hebreas, conocida como la Versión de los Setenta, fue una traducción al griego. Es un lenguaje flexivo, es decir, que consigue una amplia gama de expresión por medio de raíces, prefijos y desinencias.

Idioma de los habitantes de Grecia; también persona nacida en Grecia o perteneciente a una familia originaria de ese lugar. En las Escrituras Griegas Cristianas, tiene un sentido más amplio: se refiere a quienes no eran judíos o a quienes estaban influenciados por la cultura y el idioma griegos (Joe 3:6; Jn 12:20).

Koiné. (Griego común o bíblico) La época de oro de la koiné, o griego común, se extendió desde alrededor del año 300 a. E.C. hasta aproximadamente 500 E.C. Se trataba de una mezcla de diferentes dialectos griegos, entre los que predominaba el ático. Con el tiempo se convirtió en lengua internacional, con una importancia que no tenían otras lenguas de la época. Koiné significa “[lengua] común” o “[dialecto] común a todos”. Tal era su extensión, que tanto los decretos de los gobernadores imperiales como los del senado romano se traducían a la koiné para distribuirse por todo el Imperio romano. Por ello, la acusación que se fijó en el madero sobre la cabeza de Jesucristo no solo estaba escrita en latín, la lengua oficial, y en hebreo, sino también en griego (koiné). (Mt 27:37; Jn 19:19, 20.)

Un erudito comenta sobre el uso del griego en la tierra de Israel: “Aunque la mayoría de los judíos rechazaban el helenismo y sus costumbres, de ningún modo evitaban la relación con los pueblos griegos y el empleo de su idioma. [...] Los maestros palestinos veían con buenos ojos la traducción griega de las Escrituras, como un instrumento para llevar la verdad a los gentiles”. (Hellenism, de N. Bentwich, 1919, pág. 115.) Por supuesto, la Versión de los Setenta se hizo principalmente para el beneficio de los judíos, en especial para los de la Diáspora, que ya no hablaban bien el hebreo y entendían mejor el griego. Términos de origen griego reemplazaron palabras del hebreo antiguo relacionadas con la adoración judía. La palabra sy·na·gö·gué, que significa “juntamiento”, es un ejemplo de la adopción de palabras griegas por parte de los judíos.

El idioma empleado en las Escrituras Griegas Cristianas. La principal variante utilizada fue la koiné, o griego común, aunque también se usaron algunas expresiones del griego clásico. Lo más probable es que el Evangelio de Mateo se escribiera primero en hebreo y se tradujera más tarde al griego koiné.

Tras las conquistas de Alejandro Magno, la koiné se utilizó ampliamente por todo el Mediterráneo oriental aproximadamente desde el año 300 antes de nuestra era hasta el 500 de nuestra era. Según la tradición, alrededor del año 280 antes de nuestra era, eruditos judíos comenzaron a traducir las Escrituras Hebreas a la koiné, con lo que produjeron la versión que se conoce como la Septuaginta. Como es natural, el vocabulario y el estilo de las Escrituras Hebreas tuvo un efecto notable en el griego que se utilizó tanto en la Septuaginta como en las Escrituras Griegas Cristianas.

La koiné ofrecía una amplia ventaja en comparación con otros idiomas porque estaba muy extendida. Era una mezcla de varios dialectos del griego, entre los cuales el ático fue el más influyente, si bien con una gramática simplificada. Esto último no fue un obstáculo para que la koiné permitiera una amplia variedad de expresión de conceptos profundos y diversos matices de significado.

★El idioma - (15-2-2015-Pg.21-§11, 12)

★El Imperio griego - (it-2-Pg.336-Foto)

★Escrituras Griegas Cristianas

Los escritores cristianos inspirados empleaban la koiné. Como los escritores de las Escrituras Cristianas inspiradas querían comunicar un mensaje entendible a todas las personas, se valieron de la koiné en vez del griego clásico. Aunque todos estos escritores eran judíos semitas, su interés no era difundir el semitismo, sino la verdad del cristianismo, sin importar el vehículo utilizado, y entendieron que con el lenguaje griego podían alcanzar a un mayor número de personas. Les facilitaría la comisión de hacer “discípulos de gente de todas las naciones”. (Mt 28:19, 20.) Además, la koiné era un instrumento ideal para expresar con precisión la sutil complejidad de los pensamientos bíblicos.

Los escritores cristianos inspirados comunicaron a la koiné fuerza, dignidad y sentimiento debido a la elevada naturaleza de su mensaje. Las palabras griegas adquirieron un significado más profundo, completo y espiritual como consecuencia de su utilización en las Escrituras inspiradas.

★¿Por qué fue el griego tan útil para los cristianos? - (15-2-2015-Pg.21-§11)

★¿Por qué se tradujeron las Escrituras Hebreas al griego? - (15-12-2015-Pg.5-§6)

Alfabeto Griego. Todos los alfabetos europeos de la actualidad se derivan directa o indirectamente del alfabeto griego. Sin embargo, los griegos no inventaron su alfabeto, sino que lo adoptaron del semita. Una prueba que apoya esta afirmación es que las letras del alfabeto griego (de alrededor del siglo VII a. E.C.) se parecían a los caracteres hebreos (de alrededor del siglo VIII a. E.C.). También tenían el mismo orden general, con pocas excepciones. Además, la pronunciación de los nombres de algunas de las letras es muy similar; por ejemplo: ál·fa (griego) y `á·lef (hebreo), bé·ta (griego) y behth (hebreo), dél·ta (griego) y dá·leth (hebreo), etc. La koiné tenía veinticuatro letras. Cuando los griegos adaptaron el alfabeto semita a su propio idioma, hicieron una valiosa aportación, porque usaron las letras hebreas que no tenían correspondencia en griego (`á·lef, he´, jehth, `á·yin, waw, y yohdh) para representar los sonidos vocálicos a, e (breves), ë (larga) o, y, e i.

Vocabulario. El vocabulario griego es amplio y preciso. El escritor griego tiene a su disposición suficientes palabras para diferenciar ideas afines y transmitir justamente el matiz deseado. Por ejemplo, el griego hace una distinción entre el conocimiento en general, gnó·sis (1Ti 6:20), y el conocimiento más profundo, e·pí·gnö·sis (1Ti 2:4); y entre ál·los (Jn 14:16), que significa “otro” de la misma clase, y hé·te·ros, que significa “otro” de una clase diferente. (Gál 1:6.) Muchas palabras españolas se derivan del griego, lo que ha contribuido a la precisión y riqueza de la lengua española.

Sustantivos. Los sustantivos se declinan en cuanto a género, número y caso. Otros elementos de la oración, como los pronombres y los adjetivos, se declinan de modo que concuerden con sus antecedentes o con las palabras que modifican.

Caso. Por lo general se asignan a la koiné cinco casos (aunque algunos helenistas dan ocho). En español no cambia la forma de los sustantivos, excepto para el género y el número (algunos pronombres varían según el caso). No obstante, en la koiné las palabras adoptan distintas formas, con distintas terminaciones, para cada caso diferente, lo que hace que en este respecto esta lengua sea mucho más complicada que la española.

El artículo.

En español existe tanto el artículo definido (“el”, “la”, “lo”, “los”, “las”) como el indefinido (“un”, “una”, “unos”, “unas”). El griego koiné no tiene más que un solo artículo Ó (ho), que en algunos aspectos equivale al artículo definido español “el” o “la”. No obstante, el artículo griego, a diferencia del artículo definido español, se declina, al igual que los sustantivos.

El artículo griego no solo se emplea para introducir los sustantivos, sino también los infinitivos, adjetivos, adverbios, locuciones e incluso a oraciones enteras. En Juan 10:11 se encuentra un ejemplo de un adjetivo con artículo. La traducción literal de este pasaje sería: “Yo soy el pastor el excelente”. Esta construcción tiene más fuerza que solo decir: “Yo soy el pastor excelente”. Colocar el artículo delante del adjetivo “excelente” equivaldría a escribir esta expresión en bastardillas.

En Romanos 8:26 encontramos un ejemplo en el que el artículo se aplica a una oración. La frase ‘qué debemos pedir en oración como necesitamos hacerlo’ va precedida del artículo neutro. Literalmente, la frase diría “el [...] qué debemos pedir”. Para facilitar la comprensión en español, puede añadirse la expresión “problema de”. El artículo definido presenta el asunto de tal forma que el problema aparece como una cuestión específica. Por ello, la traducción ‘porque el [problema de] qué debemos pedir en oración como necesitamos hacerlo no lo sabemos’ (NM), transmite con más precisión el matiz del pensamiento del escritor.

Verbos. En griego las formas verbales se componen de raíces o temas, a los que se añaden desinencias, sufijos y afijos. Se conjugan según la voz, el modo, el tiempo, la persona y el número. El estudio de los verbos es más complejo que el de los sustantivos. Debido a que en años recientes se ha conseguido una mejor comprensión de la koiné, particularmente en lo que tiene que ver con los verbos, los traductores pueden resaltar mejor los matices del idioma y traducir las Escrituras Griegas Cristianas con más exactitud que en el pasado. En los siguientes párrafos se pasa a examinar algunas de las características más interesantes de los verbos griegos, así como su influencia en la comprensión del texto bíblico.

Voz. Los verbos españoles solo tienen dos voces: activa y pasiva, pero en griego existe además la “voz media”. En esta voz, el sujeto participa en los resultados de la acción (o, a veces, produce la acción). Además, la voz media destaca el interés del agente en la acción del verbo.

La voz media también servía para resaltar un concepto, tal como hoy se haría mediante las bastardillas. Por ejemplo, cuando se le comunicó a Pablo que le esperaban cadenas y tribulaciones al llegar a Jerusalén, este dijo: “Sin embargo, no hago mi alma de valor alguno como preciada para mí, con tal que termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús”. (Hch 20:22-24.) En este pasaje, el verbo que se traduce “hago”, poi·óu·mai, está en la voz media. Pablo no dice que no valora su vida, sino que el cumplimiento de su ministerio es mucho más importante. Esta es su conclusión, sin importar lo que otros puedan pensar.

Asimismo, en Filipenses 1:27 se hace uso de la voz media: “Solamente que pórtense [o “compórtense como ciudadanos”] de una manera digna de las buenas nuevas acerca del Cristo”. El verbo po·li·téu·o·mai aparece en voz media en este texto, po·li·téu·e·sthe, “compórtense como ciudadanos”, es decir, participen en las actividades de ciudadanos, declarando las buenas nuevas. Los ciudadanos romanos tenían una participación activa en cuestiones políticas, pues la ciudadanía romana era altamente apreciada, sobre todo en las ciudades cuyos habitantes habían recibido la ciudadanía de Roma, como era el caso de Filipos. Por consiguiente, Pablo dijo a los cristianos en esta ocasión que no deberían estar inactivos, siendo solo cristianos de nombre, sino que también deberían participar en la actividad cristiana. Esta idea concuerda con sus últimas palabras dirigidas a ellos: “En cuanto a nosotros, nuestra ciudadanía existe en los cielos”. (Flp 3:20.)

Tiempos. Otra característica importante y distintiva del griego y que contribuye a su exactitud es su uso de los tiempos verbales. En los tiempos de los verbos entran en juego dos factores: el aspecto de la acción (factor principal) y el grado temporal de la acción (factor secundario). En griego hay tres aspectos principales de la acción verbal, cada uno de ellos con características modificantes: 1) la acción continua (“estar haciendo”), expresada principalmente en tiempo presente, la cual es una acción progresiva o que se repite habitual o sucesivamente; 2) la acción acabada (“haber hecho”), normalmente en tiempo perfecto, y 3) la acción puntual o instantánea (“hacer”), en tiempo aoristo. También hay otros tiempos, como, por ejemplo, el imperfecto, el pluscuamperfecto y el futuro.

A continuación se ilustra la diferencia entre los tiempos griegos. En 1 Juan 2:1, el apóstol dice: “Si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre” (NC). En este pasaje el verbo griego para “pecar” está en aoristo, de modo que la acción es puntual o instantánea. En esta ocasión el tiempo aoristo indica un solo acto de pecar, mientras que el tiempo presente denotaría la condición de ser un pecador, o la acción continua o progresiva de pecar. De manera que Juan no se refiere a alguien que persiste en una práctica de pecar, sino a alguien que “comete un pecado”. (Compárese con Mt 4:9, donde el aoristo indica que el Diablo no le pidió a Jesús que le adorase constante o continuamente, sino tan solo, “un acto de adoración”.)

El no distinguir entre los tiempos presente y aoristo cuando se traduce, dificulta la comprensión de la idea original. Por ejemplo, en la traducción Nácar-Colunga puede parecer que el apóstol Juan se contradice al comparar el pasaje citado antes con las palabras de 1 Juan 3:6, 9. Esta traducción dice: “Todo el que permanece en Él no peca” y “Quien ha nacido de Dios no peca”. Esta traducción no transmite con claridad la acción continua que da a entender el tiempo presente de los verbos griegos empleados. Sin embargo, algunas versiones modernas, en lugar de traducir esta expresión por “no peca”, tienen en cuenta la acción continua y traducen los verbos correspondientes: “No practica el pecado”, “no se ocupa en el pecado” (NM); “no sigue en el pecado”, “[no] vive entregado al pecado” (FS); “no continúa pecando”, “no practica el pecado” (Val), y “no anda en pecado”, “no practica el pecado” (PNT) (véanse también NTI, NVI). Del mismo modo, Jesús mandó a sus seguidores: “Sigan, pues, buscando primero el reino”, más bien que simplemente, “buscad primero su Reino”; con el uso del tiempo presente indica un esfuerzo continuo. (Mt 6:33; NM; BJ.)

Igualmente, cuando se trata de prohibiciones, los tiempos presente y aoristo son claramente distintos. En el tiempo presente una prohibición significa más que no hacer una cosa: significa dejar de hacerla. Por lo tanto, cuando Jesucristo iba al Gólgotha, no les dijo meramente a las mujeres que le seguían: “No lloren”, sino: “Dejen de llorar por mí”, pues ya estaban llorando. (Lu 23:28.) Asimismo, a aquellos que vendían palomas en el templo, Jesús les dijo: “¡Dejen de hacer de la casa de mi Padre una casa de mercancías!”. (Jn 2:16.) En el Sermón del Monte dijo: “Dejen de inquietarse” en cuanto a la comida, la bebida o la ropa. (Mt 6:25.) Por otro lado, en el aoristo la prohibición era una orden de no hacer una cosa en ningún tiempo o momento. Jesús dijo a sus oyentes: “Por lo tanto, nunca se inquieten [es decir, no se inquieten en ningún momento] acerca del día siguiente”. (Mat 6:34.) De modo que en este texto se emplea el aoristo para significar que los discípulos no solo no deberían inquietarse, sino que no deberían inquietarse en ningún momento.

Otro ejemplo de lo importante que es tener en cuenta el tiempo del verbo griego a la hora de traducir se halla en Hebreos 11:17. Algunas traducciones pasan por alto su significado especial en este caso. La traducción Bover-Cantera dice con referencia a Abrahán: “El que había recibido las promesas ofrecía al unigénito”. El verbo griego que aquí se traduce “ofrecía” está en el tiempo imperfecto, lo que transmite la idea de que se pretendió o se intentó realizar la acción, pero de hecho no se llevó a cabo. Por lo tanto, según lo que sucedió en realidad, es más exacto traducir el verbo griego por “trató de ofrecer”. Asimismo, cuando en Lucas 1:59 se hace referencia al tiempo de la circuncisión del hijo de Zacarías y Elisabet, se emplea el tiempo imperfecto, lo que indica que en lugar de la traducción “le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías” (Val, 1960), el pasaje debería decir “iban a llamarlo por el nombre de su padre, Zacarías” (NM). Esto concuerda con lo que realmente sucedió: que al niño se le llamó Juan, según las instrucciones del ángel Gabriel. (Lu 1:13.)

Transliteración. Representación de las palabras griegas con las letras de otro alfabeto. En la mayoría de los casos simplemente es una sustitución de las letras griegas por sus correspondientes españolas, b por β, g por Υ, etc. En el caso de las vocales: a por α, e por ε, ë por η, i por ι, o por o, y por v y ö por ω.

Diptongos. En la mayoría de los diptongos también se aplica la misma regla general de sustituir letra por letra: ai por αι, ei por ει, oi por oι. La letra griega ý·psi·lon (v) es una excepción en los siguientes casos: αu es au, no ay; ευ es eu, no ey; ov es ou, no oy; uι es ui, no yi, y ηu es ëu, no ey.