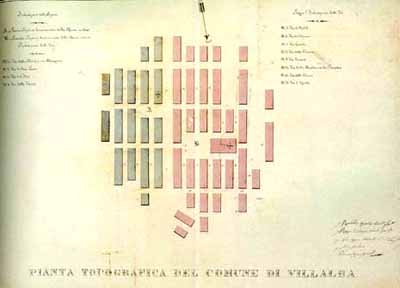

Pianta

territorio di Villalba

(Catasto borbonico 1837)

Pianta Comune

di Villalba

(Catasto borbonico 1837)

I miei ricordi Modi di dire Canti Le parole

un po' di storia...

|

Pianta

territorio di Villalba |

|

|

Pianta Comune

di Villalba |

Unica risorsa del paese e l'agricoltura, che i

villalbesi esercitano anche nei feudi di Vicaretto, Belice, Centosalme,

Casabella, Mattarello e Chiapparia, in prevalenza come braccianti o mezzadri.

Il contratto di mezzadria, agli inizi di questo secolo, era ancora concepito

in termini assolutamente vessatori e feudali. Il colono nel primo anno preparava

la terra a sue spese, concimandola con stallatico nella quantità

minima di 25 carichi (circa 35 q.li) per tumulo di terra (14 are), e la

seminava a legumi (fave o lenticchie) e il prodotto era tutto a suo beneficio.

Se il proprietario aveva anticipato le sementi, aveva diritto al rimborso

con l'aggio di 5 tumuli per salma (32%). Il secondo anno la terra veniva

seminata a grano e il prodotto veniva diviso in parti uguali tra colono

e proprietario. Quest'ultimo, con i suoi campieri, prima di operare la divisione,

procedeva ai "prelievi" di diritto e di consuetudine.

Anzitutto venivano prelevati i diritti spettanti al proprietario, e cioè

le sementi maggiorate del 32% (che veniva prelevato dalla quota del mezzadro);

il secondo "prelievo" era costituito dalla cosiddetta "dote

della terra" o terragiuolo, consistente in un canone minimo di 1 q.le

di grano per ettaro di terra, anche esso interamente a carico del mezzadro,

poiché l'anno prima il proprietario non ne aveva avuto alcun utile;

terza sottrazione quella per la cassa di ricchezza mobile, quarta la manutenzione

del selciato delle stradelle. Quindi si prelevano 2 tumuli di grano per

ogni salma di terra (2,23 ettari) da destinare ai campieri, 1 tumulo per

la lampada della masseria, mezzo tumulo per fare la "cuccia" (il

grano bollito che si consumava per la festa di S. Lucia) e 1 tumulo per

la santa Chiesa e i monaci del convento.

A rendere ancor più misere le condizioni dei contadini, si aggiungevano

inoltre i dazi e i balzelli che gravavano sul prodotto e sul bestiame.

Da un bilancio del consiglio civico del comune di Villalba dell'anno 1812

si rileva che il dazio sul frumento era di 2 tari e 10 grani L. 1,06) sopra

ogni salma di frumento (224 Kg); su ogni salma di orzo, fave o legumi di

1 tari e 10 grani (L. 0,45); per "ogni testa di cavallo, bue, mulo

e vacca (eccetto i seguaci)" di 2 tari e 10 grani; per ogni asina di

1 tari e 15 grani; per ogni 100 capre o pecore di ó tari; e di 2

grani per ogni capo di carne macellata.

La storia civile di Villalba registra tutta una

serie di ribellioni popolari, con le quali i contadini si sollevarono contro

il barone e la mafia per strappare un miglioramento dei patti agrari e con

esso una più umana condizione di vita.

Queste ribellioni cominciarono a verificarsi dopo l'abolizione della feudalità,

nel 1812. Furono alla testa dei contadini, giovani intellettuali della nuova

piccola borghesia di Villalba.

Il primo moto rivoluzionario di cui abbiamo notizie a del 1820 e fa seguito

ai moti del luglio di Palermo; il popolo di Villalba tenta l'assalto alla

casa di Don Nicolò Palmeri Morillo, barone di Micciché e marchese

di Villalba, il quale pota a stento salvarsi la vita. Mule Bertolo cosi

descrive l'episodio nella "Storia di Villalba": "Un gruppo

di gente perversa, la quale nei ricchi non vede che i partigiani dell'aristocrazia,

assalta il Palmeri, che non perde la vita grazie al suo segretario, G. Liberti,

uomo dalle forme gigantesche, il quale devia un colpo di fucile, sparato

al petto del marchese di Villalba".

Nel 1848, ancora in occasione del moto rivoluzionario di Palermo, i contadini

di Villalba insorsero al grido di "viva Villalba; viva Palermo e viva

Pio IX". Vennero date alle fiamme le carte del regio giudice e si tentò

invano di bruciare i contratti di mezzadria del feudo Micciché depositati

nell'archivio di un notaio locale. I moti furono soffocati nel sangue. L'anno

1849 registra ben 19 contadini morti ammazzati nelle campagne di Villalba

a opera di ignoti.

Nel 1860 manipoli di Villalbesi si aggregarono ai mille di Garibaldi.

Di fatto, comunque, il paese di Villalba rimase lungamente ad economia prettamente feudale, sotto il peso di mezzadrie e concessioni assolutamente esosi.

La chiesa occupa il lato di fondo del rettangolo,

e davanti ad essa scende quella che si chiamava la via Grande, ed ora è

detta via Libertà. Il lato opposto della piazza, quello da cui vi

si entra per una delle strade trasversali, la migliore, la centrale è

occupata simmetricamente, ai due lati, da due bar, con qualche sedia davanti

alla porta. Il lato maggiore, a monte piazza, e costituito da due case,

in faccia alle quali altre due case chiudono il lato a valle: fra di esse

scende la via centrale, che si chiamava via del carcere e ora si chiama

via Vittorio Veneto. Tutte queste case sono formate da un piano terreno,

da un primo piano e da una terrazza. Nel lato a monte, quello verso la chiesa

è la sede della Democrazia cristiana, nella parte che si affaccia

alla piazza; dietro di essa, nella parte che da sulla trasversale via Crispi,

e la casa di don Calò. Sullo sl lato, la casa verso corso Caltanissetta

è la Sede del Banco di Sicilia. Poco più lontano, fuori della

piazza, è la caserma dei carabinieri.

Tutti i poteri mondani sono dunque affacciati su questi tre lati: la politica,

l'economia, la vita sociale, la chiesa e la mafia. [...] Questa piazza a

dunque come il palcoscenico di un teatro di tragedia dove dall'alba alla

notte si mostrano i protagonisti: il popolo, i re, i tiranni, gli uccisori

e il coro, i servi e gli dèi, e tutte le possibili vicende vi si

consumano nei gesti e nei simboli della vita quotidiana. [...]

Fu qui che il 16 settembre 1944 avvenne la famosa strage di Villalba, che

segno un momento importante all'inizio del movimento contadino per la terra

e la libertà. Nessuno aveva ancora potuto mettere piede su questa

piazza interdetta. giorno era venuto a parlare Girolamo Li Causi. Don Calò

aveva acconsentito a che parlasse purché non toccasse gli, menti

della terra, del feudo e della mafia, purché, soprattutto nessuno

dei contadini venisse in piazza ad ascoltarli. La piazza, era occupata dai

mafiosi, appoggiati in gruppo ai muri, o riuniti, con il nipote di don Calò,

davanti alla casa della Democrazia cristiana. Don Calò stava in mezzo

alla piazza, con un bastone in mano; i contadini restavano fuori, lontani,

nelle Ioro strade, dietro le finestre o sulle porte. [...]

Li Causi è l'uomo più popolare di Sicilia. ll suo coraggio,

la sua figura, hanno un richiamo leggendario, la sua parola tocca i cuori,

poiché egli parla la lingua del popolo, con conoscenza ed amore.

Così, alla sua voce, i contadini nascosti e atterriti sentirono come

un impulso che li spinse ad entrare nella piazza proibita, e Li Causi cominciò

a parlare, a quella piccola folla imprevedibile, del feudo Micciché,

della terra, della mafia. Dalla chiesa madre lo scampanio del prete, fratello

di don Calò cercava di coprire quella voce. Ma i contadini lo ascoltavano

e lo capivano. "Giusto è - dicevano - binidittu lu latti chi

ci detti sa matri. Lu vangelu dici". Cosi essi rompevano il senso di

una servitù antica, disubbidivano, più che a un ordine, all'ordine,

alla legge del potere, distruggevano l'autorità, disprezzavano e

offendevano il prestigio.

Fu allora che don Calò, in mezzo alla piazza, grido: "Non è

vero!". Al suo grido, come a un segnale, i mafiosi cominciarono a sparare.

Quattordici furono i feriti che caddero, mentre Li Causi gridava: "Fermi,

sciagurati, concedo il contraddittorio!" Anche Li Causi fu ferito a

un ginocchio.

Fu questo il maggior episodio di quel tempo della lotta contadina. [...]

Michele Palmieri

nel capitolo XXXIV del volume "Pensieri e ricordi storici e

contemporanei"ed. Sellerio racconta un curioso episodio che si verificò a

Villalba nei primi anni del 1800 e che vide coinvolto suo fratello Niccolò alle

prese con una banda di ladri:

[…] « Il paese apparteneva a mio padre, che, negli ultimi anni, non recandosi più in visita alle proprie terre, inviava in sua rappresentanza il figlio maggiore.

Episodio caratteristico come pochi, e che dimostra anche… niente, se non che ladri e briganti si trovano dovunque, e ancor più nei paesi poveri e malgovernati.

Forniamo alcuni dettagli sui luoghi, perché il racconto sia più comprensibile. Il paese di Villalba, di duemila anime all'incirca, è situato in parte in un'ampia vallata ed in parte sul pendio di una collina. Il castello, costruito sulla sommità della collina, dista due lunghi tiri di carabina dal villaggio ed è dominato a sua volta da due piccoli poggi poco distanti; vi arrivano due viali spaziosi; uno, a nord-est, è la continuazione della strada maestra proveniente da Palermo, che attraversa il paese e termina con una grande rampa; l'altro si trova dalla parte opposta, ed è da questo che i banditi piombarono sul castello.

Ed ecco la storia.

Eravamo agli inizi di luglio, al tempo della mietitura, a sera inoltrata. Mio fratello era solo nella sua camera, intento a scrivere, e i domestici stavano finendo di cenare, quando all'improvviso entrarono tre uomini dall'aspetto losco, armati fino ai denti, che con inchini e riverenze cercavano di far dimenticare le sembianze selvatiche e la sgradevole intrusione. "Signor Marchese", gli dissero entrando, "non abbiate timore: siamo brava gente, non vogliamo fare del male a nessuno, a meno di non doverci difendere, e semprechè si abbia riguardo per la nostra vita avventurosa e per l'imbarazzo della nostra situazione; insomma, signor marchese, abbiamo bisogno di denaro". Mio fratello, avvertendo di non essere in una posizione di forza, li ripagò con cortesia e buone parole, li chiamò figli miei, chiamò i servitori, li riprese per non averlo avvertito dell'arrivo dei signori, che gli faceva tanto piacere (la cosa sarebbe stata impossibile: i domestici erano in primo luogo tenuti a rispettare la vita privata del loro padrone). Fece anche dare ordine ai paesani, che già cominciavano ad agitarsi e mettevano mano ai fucili, di non muoversi, e questo con grande giudizio, dato che, in caso di scontro, sarebbe bastato che fuggisse uno solo dei banditi, per vedere, di lì a pochi giorni, il fuoco appiccato ai quattro angoli della proprietà, e gli alberi e le messi ridotti in cenere. Per finire, mio fratello fece imbandire una cena sontuosa e fece presente che non era lui il padrone. E quella gente, dopo aver mangiato e bevuto in abbondanza, se ne andò piena di viva riconoscenza, portando con sé duecento onze siciliane (2.500 franchi). Erano in dodici; avevano fatto appostare delle vedette a cavallo nei punti alti intorno al castello, e tre di loro, compreso il capo (si chiamava Luigi Lana a causa della folta capigliatura), si erano presentati a mio fratello. Fin qui non c'è niente di straordinario, ma ecco qualcosa che lo è un po' di più. Se ne andavano, sfilando a quattro a quattro sotto gli occhi di mio fratello, che stava al balcone augurando loro buon viaggio ed a se stesso di non rivederli mai più; quand'ecco che un uomo del gruppo, che evidentemente aveva bevuto più degli altri, si permise di proferire parole oltraggiose all'indirizzo di mio fratello, dicendo che erano stati presi in giro e che era assai stupido contentarsi di una somma tanto esigua, vista la ricchezza del marchese. Puntare la bocca del fucile al petto del bandito, stenderlo esanime ai piedi del cavallo, sguainare la spada, slanciarsi a terra, strappare una bisaccia appesa alla sella, spiccare la testa al malcapitato e infilarcela dentro, per Luigi Lana fu l'affare di un momento. Nessuno si mosse, nessuno fiatò. Poi, tornato sui suoi passi verso il castello, risalite le scale, si presentò a mio fratello stringendo fra le mani la testa grondante sangue, e, poggiatala sul tavolo: "Ecco, signore", gli disse, "la testa del miserabile che ha osato mancarvi di rispetto. Conservatela; servirà a ricordarvi i sentimenti di gratitudine che ci avete ispirato. Ci avete usato tutte le cortesie possibili; a partire da adesso i vostri interessi sono i nostri, e chi si permetterà di parlarvi come questo disgraziato, subirà la stessa sorte". Ci si figuri mio fratello in quel momento! Sfinito dal susseguirsi degli avvenimenti, culminati in quell'ultimo omaggio, balbettò qualche parola di ringraziamento, e lo pregò di portarsi via la più presto il bel dono, che invece Lana si ostinava a lasciargli a mo' di offerta o di ricordo del suo passaggio. Alla fine si decise a partire, ma che non ci si affretti a giudicarli e si presti ascolto sino alla fine. Quei disgraziati, finchè non vennero catturati ed impiccati, tutti fino all'ultimo, mantennero religiosamente la parola data dal capo a mio fratello, e questo non solo verso di lui, ma verso tutta la gente della casa nonché verso tutti gli abitanti di Villalba. Mai più rimisero piede al castello, ed ogni volta che incontravano un Villalbese, la parola fungeva da onnipotente magia, non solo come protezione dai furti, chè anzi gli procurava offerte di doni, rinfreschi, tutela da parte dei briganti nelle contese; e in casi simili guai alla parte avversa!» […]

Ecco ora come Dominique Fernandez nella nota al volume di Michele Palmieri parla di Placido Palmieri padre dello scrittore:

[…] «La famiglia dei Palmieri di Miccichè era originaria di Caltanissetta, e il feudo di Miccichè, dal quale traeva il suo nome, si trovava nel cuore dell'isola. Placido Palmieri fondò nel 1790 nelsuo feudo, una immensa distesa desertica di colline bruciate, un paese, al quale diede nome Villalba. […] Don Placido Palmieri popolò la nuova borgata e rese prospera l'agricoltura nella regione, tanto e così bene che il re Ferdinando gli conferì nel 1813 il titolo di marchese di Villalba.

Ecco l'unica scintilla d'intelligenza che si possa ascrivere al personaggio. Per tutto il resto ci appare cone un tiranno orgoglioso e crudele. Possedeva una fortuna considerevole, poiché disponeva di ventiquattro domestici, una dozzina di cavalli e quattro residenze: a Caltanissetta, il palazzo di via Cassarello; a Villalba, il castello; a Termini, il palazzo di via Badia; a Palermo infine, il palazzo Comitini in via Maqueda. Avrebbe potuto facilmente assicurare ai suoi sette figli una posizione confortevole ma, approfittando della legge in vigore, che voleva che il patrimonio toccasse interamente al figlio maggiore, il marchese di Villalba riservava elargizioni, cure e amore al suo primogenito, Niccolò. Gli altri figli mancavano spesso non soltanto del superfluo ma anche dello stretto necessario. Michele, che era il quarto, si lamenta della povertà in cui fu costretta la sua giovinezza. Come gli altri cadetti Ferdinando, Vincenzo e Rodrigo, riceveva soltanto una somma mensile di venticinque lire, sufficiente, secondo la mentalità del padre, per "vestirsi decentemente, divertirsi, pagare i biglietti del teatro, fare regali alle amanti, lasciare mance ai domestici di quest'ultime". […]

Numerosi episodi ci

mostrano come il marchese di Villalba spingesse l'orgoglio del suo nome fino al

limite della follia. Per esempio, si opponeva alla costruzione di strade nelle

campagne. "Tutto il commercio a dorso di mulo! Le vie carrozzabili non

servirebbero che ai ladri!". Forte di questo principio, il marchese Placido

ogni volta che si recava da Palermo a Villalba doveva scendere dalla vettura una

lega prima del paese e terminare il viaggio a cavallo, poiché si era rifiutato

di far allargare il sentiero d'accesso che passava per una gola molto stretta.

Giunto a Villalba, il marchese, secondo l'uso feudale, era accolto da tutti i

suoi vassalli, nel frastuono dei petardi e dei colpi di fucile sparati in segno

di omaggio e di gioia. Tuttavia era tormentato dal desiderio di fare la sua

entrata non più a cavallo ma, più maestosamente, nella sua carrozza blasonata.

Contraddicendo questo desiderio alla sua volontà di non costruire strade,

risolse di passare oltre la contraddizione e di negare, come tutti i despoti, la

realtà delle cose. Fece attaccare alla carrozza un mulo e due cavalli inglesi e

ordinò al cocchiere di condurlo con questo equipaggio fino a Villalba.

All'entrata della gola il cocchiere fermò la vettura, facendo notare al suo

padrone che era impossibile passare. "Imbecille", ribattè il

marchese, "frusta i tuoi cavalli e vai al galoppo, lo slancio che daranno

alla carrozza la farà passare: ne rispondo io". Il cocchiere obbedì,

frustò le bestie e l'equipaggio si schiantò contro la roccia. I cavalli

inglesi e il mulo furono stritolati, la carrozza andò a pezzi, il cocchiere e

il marchese si ferirono. Il giorno dopo a Palermo i bambini videro tornare i

rottami della vettura su un carro tirato da buoi. » […]

Quando le vidi, queste strade formicolavano di

bambini, di animali, di gente, e di occhi neri, di gesti silenziosi. Ora

lo spazio pare cresciuto, non perché nuove case siano state costruite,

ma perché Villalba si è andata rapidamente spopolando, si

che la popolazione in pochi anni si e dimezzata. L'emigrazione, che ha ripreso

in modo crescente un po' in tutti i paesi de Sud, ha qui, in Villalba, raggiunto

uno dei punti piu estremi. Spinti dall'antica fame, dalla scarsezza del

lavoro, dalla cattiva soluzione dei problemi del feudo, dal peso greve della

mafia, i contadini sono partiti e partono per il nord, per la Liguria, per

Albenga, dove, lavorando la terra, o cavando sabbia dal fiume Centa, vanno

cercando, e talvolta trovano, vita e fortuna.

E tuttavia Villalba, questo villaggio spopolato, è stato ed è

tuttora, almeno simbolicamente, una capitale. Una capitale della condizione

contadina feudale e della lotta per la terra. Una capitale della mafia,

della vecchia mafia del feudo, che qui imperava nelle sue forme piu tipiche

e, a suo modo, esemplari.

Questa era la città natale, il regno di Calogero Vizzini, don Calo,

che per tanti anni, e fino alla sua morte, fu considerato la figura piu

rilevante, il capo effettivo della mafia siciliana, che aveva in un villaggio

del feudo la sua capitale.

Nel mezzo di quell'agglomerato, nel centro di quelle

tredici strade o sentieri ruinosi, unico luogo piano in quel pendio di miseria,

cuore e centro di un potere grandissimo, che ama celarsi in luoghi piccoli

e oscuri, e la piazza.

E' veramente una piazzetta, poco più di uno slargo piano in mezzo

a quelle pendici: avra forse poco più di una trentina di metri di

lunghezza per una quindicina di larghezza. Ma vi e tutto, assolutamente

tutto quello che fa l'antica società siciliana, tutto raccolto in

quei pochi metri, in quelle poche case, in quelle poche persone. E' un rettangolo

pianeggiante, ma, poiche a posto di traverso sulla costa scoscesa, le case

a valle sorgono più in basso di quelle a monte, e sono divise dalla

piazza da una specie di trincea scavata che, con degli scalini, raggiunge

il lastricato del passeggio. E' la piazza Madrice, così detta perché

vi sorge la chiesa madre.

Nel volume di Giuseppe Ganci Battaglia, Streghe, stregoni e stregonerie in Sicilia, Organizz. Ed. David Malato, Palermo, 1972, p. 141, troviamo questa leggenda su

A

mezzogiorno di Villalba, un paesino a

55 chilometri da Caltanisetta, non molto lontano dal paese, giace una roccia

grande e severa, circondata di mistero, di solitudine e di paure, denominata

"Pizzo di Lauro", che domina la cima di un poggio e sorge fuori da

un'aspre giogaia di monti.

Quante

storie intorno a quella roccia! Storie di tesori nascosti e di terribili cani,

custodi inesorabili del tesoro, di brutte streghe e di belle fate; fate selvagge

e crudeli che comandano sui nani, sui diavoli, sulle streghe e sul tesoro, e da

secoli vivono in quella roccia ove hanno, a loro disposizione, alti palagi tutti

d'oro e di gemme e dove trascorrono, con personaggi misteriosi, tutte le notti

in canti e danze d'amore. E guai, guai a colui che si attentasse di farsi

notare, di notte, in quelle vicinanze!

La cima di questa roccia misteriosa, paurosa ma nello stesso tempo fortunata per

gli innumerevoli tesori che contiene, è alta, eretta e difficile a guadagnarsi.

Colui che avesse la fortuna di raggiungerla diventerebbe il più ricco del mondo

e il più felice, perché, oltre ad arricchir se stesso, arricchirebbe anche

tutto il paese, del quale potrebbe perfino con tante ricchezze, lastricar d'oro

tutte le vie. Pure nessuno mai, in tanti secoli da che ha vita la leggenda, tentò

di raggiungere la vetta della roccia, la quale, quantunque dalla parte

posteriore par che inviti a salire, pure, giunti a metà della sua altezza, la

salita si presenta talmente ripida e vertiginosa che più di un temerario è

precipitato dall'alto di essa giù nel burrone sottostante. Raccontano, infatti,

i contadini di quella contrada, che a notte alta, passando da quei pressi, hanno

inteso voci sepolcrali e lamentevoli delle anime condannate a viver sempre qui,

ripetere con voce angosciosa lo stornello:

Pizzu

di Lauru, pri la to ricchezza

nui pirdemu la via e la salvezza

(Pizzo

di Lauro, per la tua ricchezza

abbiamo perduto la vita e la salvezza).

Il

giorno in cui qualche coraggioso, saprà guadagnare il vertice della roccia,

disincantare nani, streghe e fate, e portar via la ricchezza, le povere anime

condannate, saranno liberate.

|

|