| ROMA

AL TIMAVO APPUNTI DI RICERCA |

|

Indice |

ABITARE SUL LACUS TIMAVI

Valentina

Degrassi

| Le modalità d'insediamento che caratterizzano il Lacus Timavi e l'area limitrofa in epoca romana si basano sull'adozione del sistema della "villa rustica": specie di microcosmo autosufficiente, composto dall'edificio in se stesso e da una proprietà terriera annessa, che oltre a soddisfare il fabbisogno interno, provvedeva alla produzione di un surplus destinato all'esportazione di piccola e media portata. |

Gli scavi archeologici, recenti e passati, condotti nella nostra

zona, hanno evidenziato resti riferibili a parecchie ville delle

quali sono state indagate soprattutto le aree residenziali (pars

urbana): non va tuttavia dimenticato che quasi mai è stata

riportata alla luce la totalità dei complessi, fatto che avrebbe

potuto illuminare sulle capacità di sfruttamento delle risorse

di terra e di mare annesse alle proprietà (pars rustica). E'

infatti possibile che sul Lacus Timavi si affacciassero anche

ville maritimae, caratterizzate quindi da un maggior sviluppo

delle aree residenziali e da un sistema di produzione incentrato

sull'attività ittica, data la vicinanza del mare1. In tal senso non va

sottovalutata la piccola portualità che caratterizza tutte le

ville "di costa" riportate alla luce, fatto che pone

l'accento sulla mobilità che le caratterizzava rispetto le ville

dislocate lungo percorsi di terra2 e di conseguenza, sulle

capacità di stoccaggio e di smistamento di prodotti anche

estranei alle singole produzioni di ciascuna di esse.

Il modello abitativo che gli scavi, recenti e passati, hanno

riportato alla luce, è caratterizzato dalla villa di media

grandezza: l'isoletta che divideva il Lacus Timavi dal mare

aperto, la prima delle Insulae Clarae della costa nord orientale

dell'Adriatico, ospitava ville dotate di complessi termali,

famosi per le proprietà medicamentose delle loro acque. Altre

ville contornavano la sponda settentrionale del Lacus, sfruttando

le estreme pendici del Carso monfalconese; altre ancora si

susseguivano lungo la zona costiera che proseguiva verso Trieste.

Un gruppo a se, forse strettamente legato all'organizzazione

delle vicine cave, era dislocato presso Aurisina, lungo la via

publica che dirigeva verso Prosecco.

Allo stato attuale delle ricerche sembra difficile proporre

tipologie architettoniche fisse, causa soprattutto la parzialità

delle indagini archeologiche fatte su ogni singolo complesso. In

linea generale sembra aver goduto particolare fortuna la villa

sviluppata su terrazze, scelta favorita dalla morfologia del

Carso giuliano, o con planimetria ad U, cioè articolata intorno

ad un'area scoperta centrale, porticata o meno, modello questo

ampiamente attestato in tutta l'Italia Nord-orientale3.

Una caratteristica che ricorre costante in questi complessi è la

cura generale prestata alla realizzazione delle aree

residenziali, testimoniata dall'introduzione di ampliamenti e

migliorie tecnologiche nelle fasi successive ai primi impianti4, dalla costante presenza

di mosaici, dal riconoscimento di avancorpi panoramici o di

portici, provati dal rinvenimento di basi calcaree di colonna,

seppur in fasi di distruzione.

Un'altra evidenza che si ripete con continuità è la presenza di

strutture che testimoniano forme di interazione con il mare:

piccoli bacini-vivai o approdi privati che permettevano di

prolungare, fino alla parte più interna dell'arco adriatico,

quel sistema di lagune e di navigazione a piccolo cabotaggio ad

esse collegata, che prendeva avvio da Ravenna5 ed aveva il suo naturale

proseguimento, pur nelle mutate condizioni ambientali, nella

fitta rete portuale che caratterizzava la costa istriana. In tal

senso, l'area del Timavo con il suo porto si poneva come cerniera

tra due mondi diversi e complementari: tra i navicularii che

seguivano la costa frastagliata dell'Adriatico orientale, ricca

di promontori ed insenature, ed i nautae che con le loro

imbarcazioni a fondo piatto, solcavano i canali delle lagune

venete nord-occidentali e che già agli occhi dei contemporanei

parevano navigare fra i prati (Cassiodoro, Variae XII, 24)6.

Dati sulla presenza di un fundus, in termini di aree coltivabili

annesse alla villa, sono stati desunti, a livello archeologico,

solo per la villa dell'Enel di Monfalcone, grazie al

riconoscimento dei magazzini per lo stoccaggio di derrate

alimentari e, per via trasversale, dal ritrovamento della fornace

del Locavaz che, con ogni probabilità, produceva anfore anche

per la commercializzazione di prodotti dell'entroterra. A ciò si

aggiunga l'ultima fase della villa del Randaccio, a carattere

produttivo anche se di dubbio riconoscimento, mentre pur

nell'assenza di dati archeologici sicuri, va ricordata la villa

segnalata dal Puschi presso Canovella degli Zoppoli, dotata di

vani con dolii incassati nel pavimento, quindi ancora a scopo

conservativo, e il Praedium Sextilianum (da cui Sistiana),

proprietà terriera dei Sextili annessa ad una villa, la cui

localizzazione andrebbe a colmare il vuoto archeologico

rappresentato dall'omonima baia, ben percepibile alla sola

lettura cartografica7. Anche nella villa della Punta a

Monfalcone, in un complesso nettamente separato dalla pars

urbana, sembra di poter riconoscere l'area riservata alla

produzione, dove alcune strutture

possono forse essere riconducibili ad un torchio8.

Qualche elemento in più sul potenziale produttivo dell'area

viene fornito dalle fonti: grazie a Plinio (NH.XIV.3.50;

NH.IV.6.60; NH.XVII.4.31) molto conosciamo sulla produzione in

età augustea del Pucino, vitigno coltivato esclusivamente nella

zona tra il Villaggio del Pescatore e Duino9, mentre forme di attività

ittica sono desumibili sulla base di Marziale (Ep.XIII.89), che

decanta il lupus (branzino) del Timavo, pesce famoso per la

qualità delle sue carni bianche10, e di Cassiodoro (Variae,

XII, 22) che, sebbene in epoca molto più tarda ed in un contesto

esteso all'Istria, sottolinea la facilità di allevamento di

molluschi e pesci11. Molto diffuso doveva essere inoltre

l'allevamento ovino: ancora da Marziale (Ep.VIII.28.7-8) sappiamo

infatti che nella zona limitrofa al Timavo si producevano grandi

quantitativi di lana12. E' probabile che le prime fasi del

processo di lavorazione si svolgessero direttamente nelle ville13, che quindi dovevano

essere attrezzate per garantire tosatura, lavaggio preliminare,

cardatura e pettinatura della lana. Per quanto concerne invece,

le complesse fasi di tinteggiatura, nelle quali era basilare

l'impiego del "succo" del murex, mollusco ampiamente

attestato, ad esempio, nello scavo della via di via Colombo di

Monfalcone o nella "casa Pahor" al Villaggio del

Pescatore, vanno ricordate le ville della costa triestina ed

istriana14, spesso dotate di

strutture interpretabili come fulloniche, alle quali, proprio in

virtù di questa fitta rete di piccoli scali, facilmente

arrivavano la lana "grezza", se non addirittura

quantitativi del prezioso mollusco.

Anche le cave di Aurisina si integrano in un quadro di

sfruttamento di ogni risorsa esistente nel fundus: durante gli

scavi all'omonima villa, il rinvenimento di materiale lapideo

semilavorato ha suggerito la possibilità che vi risiedessero

anche persone in qualche modo legate con lo sfruttamento delle

cave15.

Per quanto concerne la cronologia, possiamo individuare nella

seconda metà del I secolo a.C., con particolare riferimento

all'età augustea, un momento di espansione edilizia iniziale,

forse favorito dal ripristino e dal potenziamento dei

collegamenti stradali voluto da Augusto. Tra I e II secolo l'area

si mantiene vitale: in tale periodo infatti si inquadrano fasi di

ristrutturazione ed ampliamento riconoscibili in numerose ville

della zona, alle quali però fanno riscontro anche alcuni casi di

abbandono dei complessi. Per quanto concerne i secoli successivi,

solo in pochi casi la vita si prolunga fino al III, mentre il IV

secolo sembra caratterizzato da una crisi generalizzata: solo la

villa del Randaccio a Duino Aurisina testimonia il perdurare di

attività produttive anche se di dubbia identificazione.

1 F. Fontana 1993, sul concetto di villa maritima vedi in

particolare pp.201 e ss.

2 Si veda il caso della villa segnalata da A. Puschi (Scoperte

archeologiche, "A.Tr" 18, 1892, pp.264-265) presso la

baia di Canovella degli Zoppoli: chi ha presente la conformazione

della costa in quel punto, può facilmente comprendere come un

collegamento via terra fosse estremamente difficoltoso. Molto

più agevole quello via mare, soprattutto considerando che la

villa, se l'intuizione di F. Scotti (1979, p.361 e nt.41 p.375)

si rivelasse esatta, era posta sul terminale del tragitto

compiuto dai blocchi, provenienti dalle cave di Aurisina, per

raggiungere le aree d'imbarco.

3 M.J. Strazzulla, C. Zaccaria 1983/84, pp.118 e ss.

4 E' il caso della villa di Via delle Mandrie ad esempio, che

introduce in seconda fase il sistema di riscaldamento basato

sull'utilizzo dell' ipocausto, adattando a piccola zona termale

un'ala della casa.

5 Sulla navigazione endolagunare, G. Uggeri 1978, Aquileia e

Ravenna: via di terra e vie d'acqua, in AAAd 13, pp. 47-79; Idem

1987, La navigazione interna della Cisalpina, in AAAd 29,

pp.305-354; Idem 1990, Aspetti archeologici della navigazione

interna nella Cisalpina, in AAAd 36, pp.175-196. Vedi anche G.

Rosada 1988, La direttrice endolagunare e per acque interne nella

decima regio maritima: tra risorsa naturale e organizzazione

antropica, in La Venetia nell'area padano-danubiana, le vie di

comunicazione, (Atti del convegno internazionale, Venezia 6-10

aprile 1988) Padova, pp.154-182.

6 A. Mastrocinque 1990/91, Vie d'acqua e battellieri nel Polesine

romano, "Padusa" 26/27 n.s., pp.317-330. Sulla

"stazioni di laguna" vedi A. Marchiori, Sistemi

portuali della Venetia romana, in AAAd 36, 1990, pp.197-226. Il

sistema di lagune in epoca romana si chiudeva con la laguna di

Marano, essendo quella di Grado di formazione più recente: R.

Marocco, Evoluzione tardo pleistocenica-olocenica del delta del

fiume Tagliamento e delle lagune di Marano e Grado (Golfo di

Trieste), "Il Quaternario" 4(1b), 1991, pp.223-232

7 P. Kandler, G. Sforzi 1842, p.4: anche in questo caso i resti

descritti si rifanno ad una realtà residenziale collegata molto

probabilmente ad un piccolo scalo portuale.

8 Fino ad oggi manca una pubblicazione esauriente del complesso:

i pochi elementi interpretativi sono deducibili sulla base del

rilievo pubblicato in L. e P. Bertacchi 1988. Altre preziose

informazioni sono desumibili sulla base delle fotografie di scavo

conservate nell'archivio fotografico del Museo di Aquileia.

9 La localizzazione dell'area di produzione del Pucino va di pari

passo con la localizzazione di Castellum Pucinum, località

nominata nella Tabula Peutingeriana e negli itinerari, e

riconosciuta ora in Prosecco, ora in Duino. Per quanto concerne

l'area di produzione, in C. Marchesetti 1877, Del sito

dell'antico Pucino e del vino che vi cresceva, "A.Tr"

n.s. 5, p.431 e ss., si propone la Val Catino quale unico sito

adatto alla coltura di questo particolare vitigno, in grado di

rispecchiare le caratteristiche riportate dalle fonti. Da ultimo

vedi F. Maselli Scotti 1992, passim.

10 V. Vedaldi Jasbez 1994, s.v. "Timavus", n.141.

11 Strutture forse riconducibili a recinti di allevamento del

pesce sono emerse nella villa di via Colombo a Monfalcone. Vasche

per la preparazione del garum, la nota salsa di pesce, sono state

invece riconosciute nel complesso di Cedas: Fontana 1993 cit.,

p.182 e nt.627.

12 Vedaldi Jasbez 1994 cit., s.v. "Timavus" n.140.

13 A. Giovannini 1993. pp.9 e ss.

14 Fontana 1993 cit., pp.184-185, p.186 nt.641, p.194.

15 F. Maselli Scotti 1976, p.63 e ss.; F. Maselli Scotti 1979

pp.358-360.

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

L. BERTACCHI 1974, Un anno di scavi archeologici ad Aquileia, in

AAAd 5, 1974, p.392 e ss.

L. BERTACCHI 1979, Presenze archeologiche romane nell'area

meridionale del territorio di Aquileia, in AAAd 15, 1, pp.259-289

L. E P. BERTACCHI 1988, L'imbarcazione romana di Monfalcone,

Udine

A. DEGRASSI 1955, I porti romani dell'Istria, in AA.VV Anthemon,

Scritti in onore di Carlo Anti, Firenze, pp.119 e ss.

A DEPRETIS 1991, Attività del Gruppo di ricerche archeologiche

di Monfalcone negli anni sessanta, in Ad Aquas Gradatas, segni

Paleocristiani a S.Canzian d'Isonzo, S. Canzian d'Isonzo, pp.70 e

ss.

M. DORIA 1985, Noterelle toponomastiche 2, Sistiana,

"QGS" 6, pp.133-136

F. FONTANA 1993, La villa romana di Barcola, a proposito delle

villae maritimae della Regio X, "Studi e Ricerche sulla

Gallia Cisalpina" 4, Roma

A .GIOVANNINI 1993, L'allevamento ovino e l'industria tessile in

Istria, "AMSIA" 93, 41 n.s., pp.7-34

P. KANDLER, G. SFORZI 1842, Esplorazioni di antichità nella

città ed agro tergestino, Trieste

F. MASELLI SCOTTI 1976, Lo scavo di un edificio romano ad

Aurisina, "AMSIA" 76, p.63 e ss.

F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,

in AAAd 15, 1, pp.345-381

F MASELLI SCOTTI- VENTURA 1991, Randaccio - Scavi 1990,

"AMSIA" 91, n.s. 39, pp.264-266

F. MASELLI SCOTTI 1992 (1990), Due fortificazioni tardo antiche

ad oriente di Aquileia, in Felix temporis reparatio, Atti del

convegno "Milano capitale dell'Impero romano", Milano

8-11 marzo 1990, Milano, pp.369-373

A MARCHIORI 1982, Le terme romane di Monfalcone, "Aq.N"

53, 1982, cc. 102-128

M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/84, Spunti per un'indagine

sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio

aquileiese, "ACMT" Quaderno XIII-2, pp.113-170

V. VEDALDI JASBEZ 1994, La Venetia orientale e l'Histria. Le

fonti greche e latine fino alla caduta dell'Impero Romano

d'Occidente, "Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina"

5, Roma

M. VERZAR BASS 1986, La trasformazioni agrarie tra Adriatico

nord-orientale e Norico, in A. Giardina (a cura di), Società

romana ed Impero tardoantico. Le merci, gli insediamenti, 3,

Roma-Bari, pp.647 e ss.

M. VERZAR BASS 1994, E.A.A. II suppl. 1971-1994, s.v.

"Venetia et Histria"

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

LE VILLE DEL "LACUS TIMAVI"

Valentina Degrassi (VD), Paola

Ventura (PV)

| Il piccolo catalogo abbraccia i territori dei comuni di Duino Aurisina e di Monfalcone, limitato quest'ultimo, all'area strettamente legata al Lacus Timavi. Sono stati considerati inoltre, solo i complessi dei quali si è reso disponibile un rilievo: delle altre ville si forniscono esclusivamente notizie di carattere generale, qui di seguito. |

COMUNE DI DUINO AURISINA

Alcuni rinvenimenti sicuramente riferibili ad una villa sono

stati segnalati dal Kandler e dallo Sforzi nella baia di Sistiana1. In particolare si trattava di frammenti di

suspensurae, quindi riconducibili all'ala termale di un complesso

residenziale, e di scarsi lacerti di mosaico. La località,

segnalata come "Braida Vecchia", è stata localizzata

alla base della baia, vicinissima al mare: è verosimile che il

porticciolo del tipo a mandracchio segnalato dal Kandler e dalla

Scrinari, costituisse l'approdo privato della villa, sull'esempio

di tutti gli altri complessi considerati.

Un'altra villa va sicuramente posizionata a Canovella degli

Zoppoli, sul primo terrazzo prospiciente il mare2. Segnalata dal Puschi, sappiamo che si ornava di un

mosaico "a stelle nere" e di altri tre vani pavimentati

in mosaico monocromo bianco e cornice nera. Il Puschi ne

individuò anche l'ala "rustica", dove vide, prima che

venissero distrutti, alcuni dolia incassati nel terreno

utilizzati, presumibilmente, per la conservazione di derrate

alimentari. Il complesso era dotato anche di un sacello di culto,

come testimonia un frammento di bacile in pietra offerto alla

Bona Dea da parte di Ursa, rinvenuto sul posto3. Con l'individuazione di questa villa prende corpo

il suggerimento espresso da F.Scotti sull'esistenza di uno scalo

romano a Cannovella, forse da collegare all'attività estrattiva

della cava di cui lo scalo poteva costituire il terminale

d'imbarco4.

Un altro complesso di grandi dimensioni è stato segnalato dal

Kandler sulla costa di Santa Croce: attualmente sono in corso

accertamenti per individuarne la posizione ed eventualmente,

rilevarne i resti subacquei. Oltre a questi rinvenimenti, va

infine citata la necropoli segnalata da A. Schmid (1975) presso

Slivia: non è possibile dire se questa fosse riferibile ad una

villa o semplicemente alla via interna che dirigeva verso Fiume.

In ogni caso è probabile che l'area fosse in uso ad una

comunità in qualche modo legata alla stazione doganale di

Prepotto.

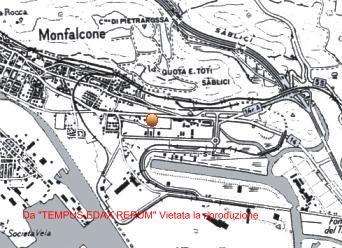

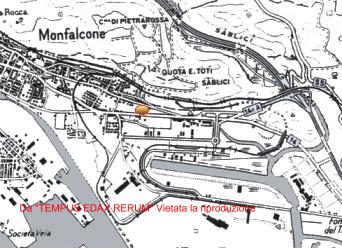

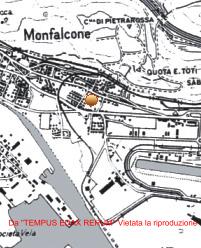

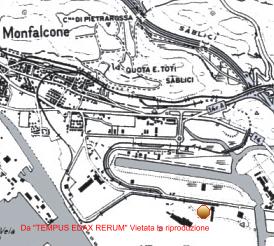

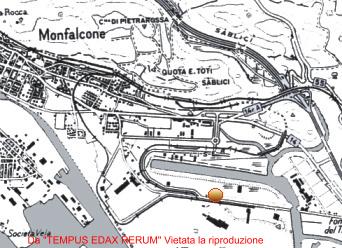

COMUNE DI MONFALCONE

Dagli appunti manoscritti di A. Puschi apprendiamo dell'esistenza

di una villa vicino all'attuale stazione ferroviaria di

Monfalcone. Gli scavi da lui eseguiti, inediti e per questo

estremamente difficili da interpretare, hanno messo in luce,

molto probabilmente, l'area di un peristilio ornato da una

balaustra in calcare. Da questa villa proviene un frammento di

iscrizione pubblicato da P. Sticotti, riferibile al genio

tutelare. Il gentilizio, purtroppo frammentario, rimanda alla

gens Pomponia o Pompeia5.

Un altro complesso di grandi dimensioni doveva trovarsi sotto le

pendici del colle della Rocca, nell'area dell'attuale Piazza del

Popolo, del quale ce ne da notizia il Del Ben. Il rinvenimento di

fistulae in piombo con bollo ci permette di inquadrare la villa

nell'ambito del I secolo d.C.

Un altro rinvenimento di estremo interesse va posizionato

nell'area limitrofa alla chiesa della Marcelliana6. Il rilievo, molto frammentario, è riconducibile

ad un cortile porticato sul quale si affacciava un ambiente

mosaicato. Il mosaico b/n con motivo ad ottagoni collegati da

squadre, inquadranti un quadrato (o rettangolo) con losanghe di

risulta agli angoli, è databile nell'ambito del II d.C. La

posizione di questo complesso assume particolare interesse nel

quadro di identificazione di un possibile paleo-delta del ramo

isontino che avrebbe sfociato nel Lacus Timavi: è probabile

infatti che il corso d'acqua scorresse tra l'area della

Marcelliana che, ricordiamo, è sede plebanale, e le pendici dei

colli monfalconesi.

VD

1 Su questa villa vedi F.

Fontana 1993 passim, con bibliografia precedente. Un

ringraziamento a C. Pristavez, socio del GSF, che ci ha fornito

il materiale cartografico necessario alla sua localizzazione.

2 La villa è stata recentemente posizionata grazie ad un

sopralluogo del GSF: frammenti di embrici sono a tutt'oggi

adoperati nei muretti divisori dei campi. Su questa villa e sulla

successiva è in corso uno studio particolareggiato: cfr. S.

Flego, L. Rupel, M. Zupancic, Contributo alla topografia dei siti

archeologici sul declivio tra Sistiana e Grignano (cc. Santa

Croce ed Aurisina), c.s.

3 P. Sticotti, p.210 nt.3: "il nome della località è

Srednje, "campi di mezzo", ma il vocabolo più antico

sarebbe Conovello..."

4 F. Maselli Scotti 1979, p.357.

5 P. Sticotti 1908, p.282 e ss.

6 L. Bertacchi 1979, p.285

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

L. BERTACCHI 1979, Presenze archeologiche romane nell'area

meridionale del territorio di Aquileia, in AAAd 15, 1, pp.

259-289

F. DEL BEN 1790, Notizie storiche e geografiche della Desena e

Territorio della Terra di Monfalcone, Manoscritto, Biblioteca

comunale di Monfalcone

P. KANDLER, G. SFORZI 1842, Esplorazioni di antichità nella

città ed agro tergestino, Trieste

F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio di sud-orientale di

Aquileia, in AAAd 15, 1, pp. 345-381

A. PUSCHI 1892, Scoperte archeologiche a Trieste e nel suo agro,

"A.Tr" n.s. 18, pp.264 e ss.

A. SCHMID 1975, S. Antonio Abate sopra Slivia. Ricerche storico -

topografiche, "Alpi Giulie" 69/1

V. SCRINARI 1951, Tergeste, Roma-Spoleto

P. STICOTTI 1908, Antichità scoperte a Trieste e nel suo agro,

"A.Tr" 4, s. III, pp.279-288

P. STICOTTI 1911, Recenti scoperte di antichità avvenute a

Trieste e nel suo territorio, "A.Tr" 6, s. III, pp.171

e ss.

1 Su questa villa vedi F. Fontana 1993 passim, con bibliografia

precedente. Un ringraziamento a C. Pristavez, socio del GSF, che

ci ha fornito il materiale cartografico necessario alla sua

localizzazione.

2 La villa è stata recentemente posizionata grazie ad un

sopralluogo del GSF: frammenti di embrici sono a tutt'oggi

adoperati nei muretti divisori dei campi. Su questa villa e sulla

successiva è in corso uno studio particolareggiato: cfr. S.

Flego, L. Rupel, M. Zupancic, Contributo alla topografia dei siti

archeologici sul declivio tra Sistiana e Grignano (cc. Santa

Croce ed Aurisina), c.s.

3 P. Sticotti, p.210 nt.3: "il nome della località è

Srednje, "campi di mezzo", ma il vocabolo più antico

sarebbe Conovello..."

4 F. Maselli Scotti 1979, p.357.

5 P. Sticotti 1908, p.282 e ss.

6 L. Bertacchi 1979, p.285

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

VILLA

DI AURISINA 1

|

|

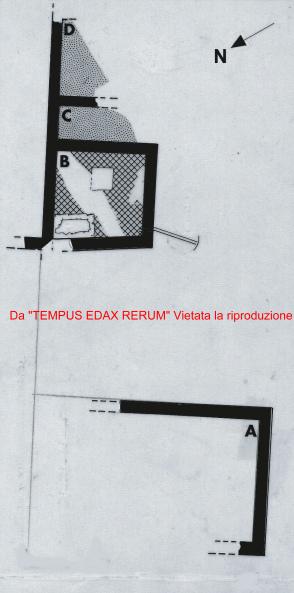

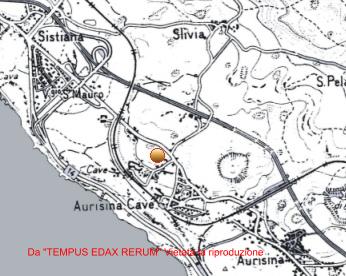

Nel 1976, in occasione di lavori edilizi, è stato parzialmente

indagato sul lato destro dell'attuale strada provinciale un

edificio che doveva sorgere già in antichità lungo la via che

si dirigeva dal Lisert verso Trieste sul costone carsico.

Vennero messi in luce tre vani contigui, con muri in conci

calcarei legati da malta; uno degli ambienti era pavimentato con

tessere in cotto e riquadro centrale a mosaico bianco-nero

ornamentale, i due adiacenti in cocciopesto; dal primo si

dipartiva una canaletta. Più ad Ovest sorgeva un altro vano di

maggiori dimensioni, di cui è nota solo parte del perimetro,

probabilmente da collegare ai tre già menzionati, che comunque

trovavano prosecuzione a Nord e ad Ovest.

Una datazione piuttosto antica dell'impianto, oltreché dal tipo

di pavimentazione del primo vano, è resa possibile dai frammenti

di ceramica a vernice nera trovati nelle fondazioni, che

rimandano al I sec. a.C.; la durata dell'edificio, o almeno di

questa sua parte, è limitata a pochi decenni, in quanto nello

strato di crollo si è rinvenuta una moneta di Augusto, databile

fra 10 e 3 a.C.. I restanti materiali rinvenuti negli strati di

frequentazione - particolarmente abbondante la sigillata

nord-italica - confermano una datazione entro la metà del I sec.

d.C.; allo stesso ambito cronologico rimanda una fibula di

tradizione tardo La Tène. Di particolare interesse è il

rinvenimento di una gemma incisa con figura femminile (forse

Diana o Nemesi), databile agli inizi del I sec. a.C., e di due

elementi decorativi bronzei (una cornice curvilinea ed un

elemento circolare a decorazione vegetale), recuperati in una

buca a breve distanza dall'area di scavo.

Tutti questi elementi portano ad una definizione dell'edificio -

per il quale, seppure solo parzialmente indagato, si può

ricostruire un'area di 300 mq c.ca - come zona abitativa di una

villa di elevato livello; è presumibile che la ricchezza del

dominus fosse connessa con l'attività estrattiva delle vicine

cave, il cui sfruttamento inizia come noto in epoca cesariana -

si segnala peraltro la presenza di rocchi di colonna ed elementi

semilavorati.

L'edificio è attualmente interrato, in un'area parzialmente

edificata.

PV

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

A. GRILLI, G. MENG,1978/79, La strada romana sul Carso triestino,

"Atti CeRDAC" 10, p. 70

F. MASELLI SCOTTI 1976, Lo scavo di un edificio romano ad

Aurisina, "AMSIA" 76, pp. 61-80

F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,

in AAAd 15, 1, pp. 358-361

F. MASELLI SCOTTI 1981, Villa rustica (scavo 1976): Aurisina,

Duino-Aurisina (Trieste), "Relazioni" 1, pp. 75-80

M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/84, Spunti per un'indagine

sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio

aquileiese, "ACMT" Quaderno XIII-2, pp.157 n.7

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

CASA

DELLA TORRE PIEZOMETRICA 2

|

|

Il sito, collocato a monte della strada statale immediatamente

prima dello svincolo autostradale per Trieste ed oggetto di un

rinvenimento casuale nel 1973, era occupato da un edificio

costruito con muri a secco in pietre calcaree ben squadrate,

conservati fino ad un metro in altezza: si sono riconosciuti

quattro vani, di cui due scavati: solo uno di essi presentava il

pavimento in lastre calcaree, mentre degli altri ci si limitava

ad individuare le soglie; veniva inoltre rilevato un probabile

focolare o resti di forno. Tra il materiale recuperato - non più

rintracciabile - si segnalano frammenti di ceramica a vernice

nera (fra cui una coppa Lamboglia 2 ?), che permettono una

datazione dell'edificio alla seconda metà del I sec. a.C.; erano

inoltre presenti ceramica grezza, frammenti di anfora, laterizi.

Mancano elementi più precisi per una definizione tipologica

dell'insediamento; la sua posizione in passato ha fatto

propendere per l'interpretazione come villa costiera, tuttavia le

ipotesi più recenti vi riconoscono un insediamento di genti

locali, con tecniche costruttive di tradizione protostorica.

PV

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

D. CANNARELLA 1975, Guida del Carso triestino, Trieste, pp.

169-170

F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,

in AAAd 15, 1, pp. 357-358

M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/84, Spunti per un'indagine

sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio

aquileiese, "ACMT" Quaderno XIII-2, p. 158 n.9

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

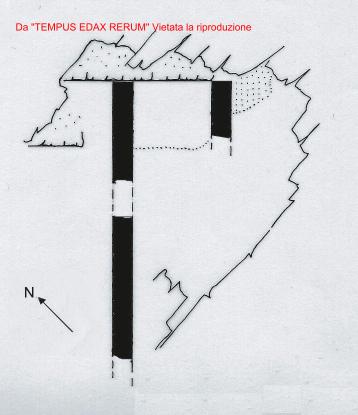

VILLA

DEL RANDACCIO 3

|

|

A

monte della ss.14, nell'ambito del parco dell'acquedotto

Randaccio, dove è venuto casualmente alla luce a seguito di uno

scasso, è stato indagato a più riprese fra il 1977 e il 1994 un

edificio di notevole levatura, adagiato sul declivio del costone

carsico di cui sfrutta in parte la naturale pendenza, seguendo un

orientamento N65°W-S65°E. Il complesso - del quale si sono

riconosciuti 40 vani, su una superficie totale di oltre 1300 mq -

risulta fino ad ora delimitato solo sui lati NW e NE, mentre non

ne è nota l'estensione in direzione SE e SW. Esso è costruito

su tre livelli, con vani parzialmente incassati nella roccia di

base e circoscritti da muri in conci calcarei legati da malta; a

causa della morfologia del terreno e delle modalità costruttive

- nonché di quelle di abbandono e distruzione, che sembrano

essere state graduali - la sua conservazione e leggibilità non

sono uniformi: nella fascia più alta sono conservati solo i muri

a livello fondazionale e non i pavimenti, in quella bassa le

strutture sono in parte sommerse dall'acqua di falda, alimentata

anche dalle sorgenti carsiche che vengono incanalate

nell'acquedotto.

Una lettura delle strutture e delle loro sovrapposizioni ha

permesso di distinguere quattro fasi principali: la più antica

è caratterizzata da vani di piccole dimensioni, forse pertinenti

al settore rustico, come indicherebbero i pavimenti a cocciopesto

ed un grosso dolio interrato; essa si data ancora all'epoca

repubblicana (inizi I sec. a.C.), in base alla presenza di

ceramica a vernice nera, megarese, anfore Lamboglia 2.

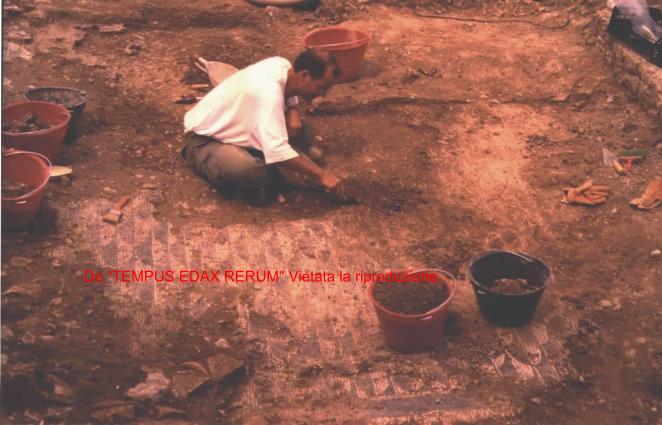

|

Veduta degli scavi della Villa del Randaccio a San Giovanni di Duino |

In

età augustea vengono costruiti i primi pavimenti a mosaico

bianco-nero a decorazione geometrica, modificati e parzialmente

rifatti in una fase successiva (fine I - inizi II sec. d.C.): si

segnalano in particolare motivi a crocette, a mura merlate, a

stelle di losanghe. Nella terza fase viene anche effettuato un

ampliamento, con l'aggiunta dell'ala occidentale, che comprende

tra l'altro un vano a suspensurae. I materiali relativi alle fasi

alto-imperiali comprendono ceramica a pareti sottili, sigillata

italica (Goudineau 38 e 39) e orientale (ES B Hayes 60 e 63),

vetri; le anfore sono rappresentate principalmente da Dressel 6,

sono attestati inoltre diversi bolli laterizi, fra cui L(UCI)

ABUD(I) RUF(I) SICULEIAN(I), T(ITI) R(EGI) DIAD(UMENIANI), L(UCI)

MINUC(I) PUDENTIS.

Mentre alcuni vani risultano abbandonati già alla fine del II

sec. d. C. per la presenza di sigillata africana A negli strati

di distruzione, alla metà del III sec. d.C. è stato possibile

ricondurre alcuni pavimenti a cubetti; più in generale ad epoca

tarda è ascrivibile la probabile riconversione del complesso a

fini produttivi, con l'inserzione di alcune vasche ed un

focolare; l'uso dell'edificio è comunque proseguito fino ad

epoca costantiniana, cui rimanda una moneta.

Il complesso così individuato può avere assolto nelle sue varie

fasi tanto la funzione di villa - caratterizzata dalla

compresenza di pars dominica e pars rustica - quanto il ruolo di

mansio, connessa al percorso Aquileia - Tergeste, identificato

sul terreno e dalle fonti antiche: in rapporto a queste ultime è

stata proposta l'identificazione dell'importante monumento con la

Fons Timavi degli itinerari antichi, raffigurata anche nella

Tabula Peutingeriana.

PV

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

L. BERTACCHI 1988, La Venetia orientale, in La Venetia nell'area

padano-danubiana. Le vie di comunicazione, Convegno

internazionale, Venezia 6-10 aprile 1988, Padova 1990, pp.

642-643

F. MASELLI SCOTTI 1977, Notiziario archeologico ...,

"AMSIA" 77, pp. 457-459

F. MASELLI SCOTTI 1977, Notiziario. Trieste, "AqN" 48,

cc. 370-371

F. MASELLI SCOTTI 1978, Scavi della Soprintendenza archeologica

di Trieste, "AMSIA" 78, pp. 385-386

F. MASELLI SCOTTI 1978, Notiziario. Trieste, "AqN" 49,

cc. 241-242

F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,

in AAAd 15, 1, pp. 366-370

F. MASELLI SCOTTI 1980, Notiziario. Area dell'Acquedotto

Randaccio, "AqN" 51, cc. 385-386

F. MASELLI SCOTTI 1981, Notiziario. Comune di Duino Aurisina,

"AqN" 52, cc. 234-235

F. MASELLI SCOTTI 1981/82, Scavi della Soprintendenza

archeologica di Trieste, Anni 1979-80. Comune di Duino-Aurisina.

Acquedotto Randaccio, "AMSIA" 81/82, p. 491

F. MASELLI SCOTTI 1982, Notiziario. Trieste - Comune di

Duino-Aurisina. Area dell'Acquedotto Randaccio, "AqN"

53, c. 309

F. MASELLI SCOTTI 1983, Scavi della Soprintendenza archeologica

di Trieste, Anni 1980-82. Comune di Duino-Aurisina. Acquedotto

Randaccio, "AMSIA" 83, p. 245

F. MASELLI SCOTTI 1985, Scavi della Soprintendenza archeologica

di Trieste, Anni 1983-1985. Comune di Duino-Aurisina. Acquedotto

Randaccio, "AMSIA" 51, p. 241

F. MASELLI SCOTTI 1985, Notiziario. Duino-Aurisina - Area

dell'Acquedotto Randaccio (Trieste),

F. MASELLI SCOTTI 1986, Scavi della Soprintendenza archeologica

di Trieste, Anno 1986. Comune "AqN" 56, cc. 449-450di

Duino-Aurisina. Acquedotto Randaccio, "AMSIA" 86, pp.

157-158

F. MASELLI SCOTTI 1991, Duino Aurisina, fraz. S. Giovanni di

Duino, "Relazioni" 8, p. 203

F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA 1991, Randaccio - Scavi 1990,

"AMSIA" 91, pp. 263-266

M. MIRABELLA ROBERTI 1990, Via Gemina, in AAAd 36, p. 70

M.J. STRAZZULLA-RUSCONI, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per

un'indagine sugli insediamenti rustici di età romana nel

territorio aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2,

pp.121-122, p. 157 n.9

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

STRUTTURE

"CASA PAHOR" 4

|

|

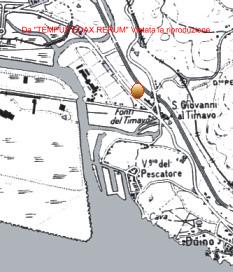

In seguito a lavori edilizi, a margine della strada che scende al

Villaggio del Pescatore, è venuta alla luce parte di un

edificio, indagato in due riprese (1981-1982, 1989), anche in

questo caso solo parzialmente, con l'esecuzione di trincee

esplorative. Nella più settentrionale di esse (trincea G) si

sono rinvenuti i resti di un ambiente, che confinava con almeno

altri due, con orientamento N38°E; i vani erano perimetrati da

muri in conci calcarei legati da malta e costruiti sfruttando in

parte il pendio, gradonato con incisione del substrato: ciò ha

comportato in generale una conservazione solo a livello

fondazionale. Né in pianta né in alzato sono pertanto

riconoscibili diverse fasi. Tuttavia si è dimostrato

interessante lo studio dei livelli sottofondazionali, sia

esternamente all'ambiente meglio delimitato (con la presenza di

battuti, nonché di mattoncini da suspensurae in uno strato di

crollo e forse tracce di una canaletta), sia al suo interno: il

materiale di riempimento è infatti rappresentato da elementi

troncopiramidali in terracotta, probabili divisori di fornace,

qui in posizione secondaria; è significativa per la cronologia

dell'impianto la presenza di terra sigillata italica, ceramica a

vernice rossa interna, ceramica comune e anfore Dressel 6A e 6B,

forse ovoidali adriatiche: l'insieme del materiale consente una

generica datazione al I sec. d.C.

|

Veduta degli scavi di Casa Pahor al Villaggio del Pescatore |

Leggermente

diverso si presenta il quadro nella zona immediatamente a S-SW,

separata dalla precedente da una rottura di pendenza delle

bancate di strato: ciò conferma da un lato una costruzione a

più livelli lungo il pendio, benché non si riesca in questo

caso nemmeno ad individuare una serie di vani, trattandosi

solamente di tre monconi di muri paralleli alla linea di massima

pendenza e di una superficie a cocciopesto, ad essi non

correlata, forse preparazione per una pavimentazione maggiormente

rifinita; d'altra parte si distingue la tecnica costruttiva, per

l'utilizzo di muri con paramento in laterizi e riempimento a

sacco in calcare. In quest'area si è inoltre definito un più

lungo arco cronologico, in quanto si sono individuati - sempre

nei livelli basali - ceramica grigia, ceramica a vernice nera

(coppa Lamboglia 28, Lamboglia 5, Lamboglia 6?, Lamboglia 8?),

generalmente ascrivibile a produzioni padane ed adriatiche,

lucerna cilindrica a vernice nera ed anfore Lamboglia 2, che ci

riportano nell'ambito del I sec. a.C., accanto a sigillata

nord-italica decorata, ceramica a pareti sottili, anfore Dressel

6A, 6B ed italiche forse a fondo piatto (Forlimpopoli ?). Il

termine cronologico più recente è rappresentato da rari

frammenti di sigillata chiara A rinvenuta nei livelli

superficiali. Una connotazione maggiormente utilitaria di questo

settore è ipotizzabile per la presenza di fusaiole e rari resti

di fauna (rare ossa, più abbondanti conchiglie di Murex).

E' infine da segnalare che altri due saggi hanno restituito

solamente sacche di terra rossa con materiale ceramico

protostorico (età del Ferro evoluto) e romano.

Allo stato attuale i dati in nostro possesso sono del tutto

insufficienti per una definizione tipologica dell'edificio, pare

trattarsi comunque della parte rustica di una villa, la cui

durata si può indicare dal I sec. a.C. al III sec. d.C. E'

altresì probabile che facesse parte di un unico complesso

assieme ai resti del cosiddetto Palazzo di Attila.

PV

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

F. MASELLI SCOTTI 1982, Trieste - Comune di Duino Aurisina.

Villaggio del Pescatore, "AqN" 53, c. 310

F. MASELLI SCOTTI 1983, Scavi della Soprintendenza archeologica

di Trieste, Anni 1980-1982. Comune di Duino Aurisina. Villaggio

del Pescatore (p.c. 103/1, 103/2, 104/2, 104/3),

"AMSIA" 83, p. 248

M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per un'indagine

sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio

aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, p. 157 n.11

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

PALAZZO

D'ATTILA 5

|

|

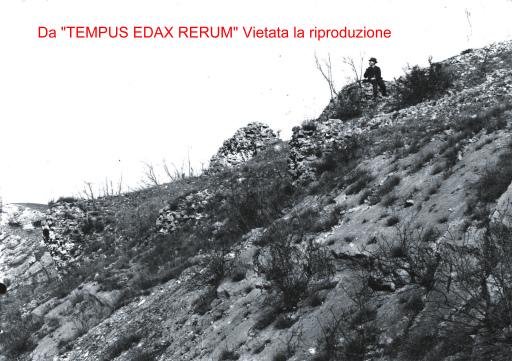

Il

sito si estende sulla cima del rilievo carsico dominante sulla

baia detta "del Boccatino" o "Val Catin",

interrata negli anni '50 per permettere l'estendersi del

Villaggio del Pescatore. I resti attualmente visibili, attribuiti

per lungo tempo ad epoca medievale, sono situati sulla cima del

rilievo retrostante l'area corrispondente a Casa Pahor,

precedentemente descritta. Fino al 1880 circa, tra i resti

imponenti sopra la scogliera, era visibile una cavità,

interpretata allora come volta di una chiesa, oggi non

riconoscibile perché probabilmente interrata.

L'area fu "riscoperta" intorno agli anni '70 ad opera

del CAI che vi rinvenne alcune tessere di mosaico bianche e nere.

Allo stato attuale sono visibili alcuni resti di strutture

murarie e pavimentali. Nella zona più occidentale sono

riconoscibili due muri congiunti ad angolo retto, costruiti in

pietre squadrate legate con malta, conservate per un altezza

massima di sette filari. Circa sette metri ad ovest di queste

strutture si osserva la presenza di un piano pavimentale in

cocciopesto realizzato con pietra carsica e malta e con inclusi

laterizi. In tutta l'area si notano ancora sporadici frammenti di

elementi strutturali in laterizio.

|

Rovine del palazzo d'Attila prima della grande guerra |

Alcune

fotografie inedite, conservate presso i Civici Musei di Storia ed

Arte di Trieste, risalenti a tempi precedenti alla Prima Guerra,

mostrano il sito in un momento in cui lo stato di conservazione

era certamente migliore: al tempo del Puschi, che scattò le foto

in oggetto, l'acqua giungeva fin sotto la scogliera, alle cui

estreme pendici la tradizione popolare ed il Kandler vogliono si

trovassero anelli di ferro infissi nella roccia per permettere

l'attracco delle navi. Le rovine, che si conservano ancora oggi

con alzati di c.ca 50-80 cm, sono difficilmente interpretabili,

per quanto l'estrema vicinanza delle strutture di casa Pahor

lascia presumere che si tratti di un terrazzo superiore

pertinente forse al medesimo complesso, considerando anche il

fatto che tutta la metà settentrionale della baia fu adibita a

necropoli.

Il Puschi vi riconobbe le rovine del Castellum Pucinum, seguendo

quindi l'ipotesi di P. Kandler, che a più riprese collocò il

borgo nella Val Catino. In effetti la consistenza delle rovine

come riportata dalla foto, la datazione "alta"

attribuita al complesso Pahor e soprattutto la visuale completa

sia sul mare che sulla strada, assicurata dalla posizione

strategica sul ciglio della scogliera, ben si adatterebbero ad un

sito di carattere militare.

VD

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

R.F. BURTON 1992 (1881), Le terme romane di Monfalcone (aqua dei

et vitae), Monfalcone

P. KANDLER, G. SFORZI 1842, Esplorazioni di antichità nella

città ed agro tergestino, Trieste

P. KANDLER 1874, Discorso sul Timavo, Trieste

F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,

in AAAd 15, 1 pp. 345-381

Abitare sul Lacus Timavi

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

CASA

DEL LOCAVAZ 6

|

In

località Poloska, fra le ss. 14 e 55, nei pressi di una delle

due fornaci situate nel solco di Moschenizze, in occasione dello

scavo di un tratto di oleodotto è stato individuato e

parzialmente scavato - nel 1978 - un edificio con orientamento NO

- SE, per una superficie riconosciuta di 300 mq c.ca. Si sono

messi in luce tre vani contigui, in parte ricavati nella roccia

di base, con muri in conci calcarei legati da malta; un ambiente

era pavimentato in cocciopesto con sottofondo in scaglie

calcaree, un altro - fiancheggiato da una canaletta - da un

mosaico, di cui si sono potuti riconoscere solo una larga fascia

bianca lungo uno dei lati brevi del vano ed una fascia nera che

incorniciava sui due lati lunghi il riquadro centrale non

conservato.

Fra i materiali recuperati nel corso delle indagini si segnalano

frammenti di ceramica a vernice nera e a pareti sottili, di

sigillata nord-italica, di vetro, oggetti in bronzo, laterizi ed

elementi in marmo.

La presenza di materiali di un certo pregio può far ipotizzare

un uso abitativo dell'edificio, presumibilmente connesso alla

fornace individuate immediatamente a monte (di cui non si è

potuta però determinare la produzione): una vasca rettangolare

è stata ricollegata al deposito e decantazione dell'argilla. Non

si può tuttavia escludere che tanto la villa che la fornace

facessero parte di un più vasto complesso, includente anche una

seconda fornace localizzata a Nord della prima e più ampiamente

indagata, individuando anche uno scarico ad essa relativo: è

stata così accertata la fabbricazione di laterizi, anfore

Lamboglia 2 e ceramica comune.

PV

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

F. MASELLI SCOTTI 1978, Scavi della Soprintendenza archeologica

di Trieste, "AMSIA" 78, pp. 387-389

F. MASELLI SCOTTI 1978, Notiziario. Trieste, "AqN" 49,

c. 242

F. MASELLI SCOTTI 1979, Il territorio sudorientale di Aquileia,

in AAAd. 15, 1, p. 371

F. MASELLI SCOTTI 1987, La produzione del vasellame fittile nel

territorio di Aquileia, in AAAd 29, 2, p. 439

M. MIRABELLA ROBERTI 1990, Via Gemina, in AAAd 36, p. 69

A. SCHMID 1979, Vecchie e nuove scoperte lungo l'antica rete

stradale del Timavo, "Alpi Giulie" 73, p. 37

M.J. STRAZZULLA-RUSCONI, C. ZACCARIA 1983/84, Spunti per

un'indagine sugli insediamenti rustici di età romana nel

territorio aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, p. 157,

n. 10

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

VILLA

DEI TAVOLONI 7

|

La

villa fu inizialmente indagata da Mirabella Roberti negli anni 50

che ne descrisse i resti, consistenti in un lungo corridoio lungo

c.ca 15 metri fiancheggiato da alcune stanze. Ogni passaggio

aveva una soglia in pietra, i pavimenti erano in cocciopesto,

opus spicatum, e "battuto" realizzato con piccole

pietre "triangolari o poligonali" irregolari bianche,

inquadrato da una cornice in tassellato monocromo nero.

Successivamente l'area fu ripresa dal Gruppo Archeologico

Monfalconese che vi condusse alcune indagini nel 1962. In

quell'occasione, si verificò che la superficie in battuto era

fortemente danneggiata e fu portato alla luce un ulteriore

pavimento in spicato.

Negli anni 70 la villa fu indagata quasi interamente sotto la

direzione della Soprintendenza di Padova e la supervisione di L.

Bertacchi. Di quest'ultima indagine esiste un'ampia

documentazione fotografica ed un rilievo planimetrico, incompleto

se rapportato alle fotografie, depositato presso l'archivio

disegni del Museo Nazionale di Aquileia, rilievo che, ancora una

volta, risulta caratterizzato da un' ampia area scoperta

pseudo-quadrata attorno alla quale i vani, destinati ad uso

rustico, si dispongono regolarmente.

In base ad alcune fotografie si potrebbe ipotizzare che il

cortile fosse pavimentato in cocciopesto decorato da scaglie

(definite nella didascalia della foto come "ciottoli di

fiume"), fatto che unitamente alla descrizione di Mirabella

del pavimento "a terrazzo", del tutto simile a quello

della limitrofa villa di via delle Mandrie, alzerebbe la

datazione del complesso alla seconda metà del I sec.a.C. Una

datazione piuttosto alta è confermata dal rinvenimento, durante

gli scavi del 1950, di frammenti di vetro policromo del tipo

"murrino", mentre sulla base di una moneta di Claudio

databile al 41 d.C. -TI. CALUDIUS CAESAR AUG. P.M.TR.P. IMP

(EVENT. P.P.). Testa rivolta a sx V\ LIBERTAS AUGUSTA S.C.- si

può ipotizzare che nella villa la vita perdurò almeno fino al I

d.C.

Probabilmente legata a questa villa è la serie di rinvenimenti

annotati da A. Puschi su uno dei suoi manoscritti: a partire

dalla "vasca romana", segnalata a nord degli attuali

magazzini Rosso ancora in carte del 1917, egli mise in luce un

lungo muro con direzione sud-ovest provvisto o ornato da

semicolonne, poste a distanze regolari verso il lato "a

monte" (e quindi verso i colli), intonacate. Il muro si

legava in prossimità delle Fontanelle, ad altre strutture di

cotto che Puschi descrisse come "specie di molo". E'

possibile che ci si trovi di fronte ad una struttura di

recinzione della villa, collegata, analogamente ai complessi

limitrofi, ad un piccolo scalo portuale.

VD

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

A. DEPETRIS 1991, Attività del gruppo di ricerche archeologiche

di Monfalcone negli anni sessanta, in Ad Aquas Gradatas, Segni

romani e paleocristiani a S. Canzian d'Isonzo, S. Canzian

d'Isonzo, pp. 71-72

L. BERTACCHI 1979, Presenze archeologiche romane nell'area

meridionale, AAAd 15, 1, pp. 259-289

M. MIRABELLA ROBERTI 1954, Monfalcone, Venetia, Trieste,

"Fasti Archeologici" VII, p.289 c. 3731

M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per un'indagine

sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio

aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, pp.113-170

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

VILLA

DELL'ENEL 8

|

La

villa è stata distrutta dalla costruzione della statale 14 e poi

da quella della centrale ENEL, durante i lavori della quale andò

perduto un intero mosaico. Nel 1965, su segnalazione del Gruppo

Archeologico Monfalconese, la Soprintendenza di Padova condusse

gli scavi nell'area tra la recinzione della centrale e la strada:

l'indagine portò alla luce muri e pavimenti in mosaico, nonchè

"diversi recipienti vinari di terracotta di grandi

dimensioni profondamente ancorati al suolo". Da notizie

orali infine, durante i lavori di recinzione dell'ex officina

Bon, si rinvennero, sempre lungo la statale, alcuni

"orci" che furono distrutti durante la notte: controlli

effettuati durante la costruzione dell'attuale Coop, che occupa

attualmente l'area dell'officina Bon, non hanno tuttavia portato

a risultati.

Ricognizioni in questa zona ne compì il Puschi negli anni tra il

1890 ed il 1907 ca. In un suo manoscritto, conservato nella

biblioteca dei Civici Musei di Trieste, egli riferisce di un

"lungo muro" leggibile tra casa Bonavia e le

Fontanelle, che potrebbe, in via puramente ipotetica, collegare

l'area di Via Colombo a questa.

Anche per questa villa, oltre al rilievo, esiste una buona

documentazione fotografica conservata presso il Laboratorio

fotografico del Museo di Aquileia. Tra i negativi ne va segnalato

uno in particolare, dove appare chiaramente visibile un ambiente,

troncato dal piano della strada statale, più bassa rispetto le

quote di calpestio della villa, pavimentato con un mosaico nero a

crocette (quattro tessere bianche accostate per i vertici),

inquadrato da una fascia a triangoli alternati in bianco-nero e

da ulteriori due fasce di collegamento alle strutture

perimetrali, la prima bianca e la seconda nera ad ordito

diagonale.

Il motivo a crocette, nella variante a crocette bianche su fondo

nero, appare ben attestato in tutta l'area limitrofa in contesti

tardo-repubblicani ed augustei: in particolare, si segnalano

confronti stringenti nella villa del Randaccio, nella villa di

Ronchi dei Legionari, dove appare databile nella seconda metà

del I .a.C. sulla base di associazioni con tassellati ad

inserzioni di scaglie, e nella villa di Barcola, dove lo si

ritrova in contesti di seconda metà del I sec. a.C.

VD

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

A. DEPETRIS 1991, Attività del gruppo di ricerche archeologiche

di Monfalcone negli anni sessanta, in Ad Aquas Gradatas, Segni

romani e paleocristiani a S. Canzian d'Isonzo, S. Canzian

d'Isonzo, pp. 71-72

F. FONTANA 1993, La villa romana di Barcola, a proposito delle

villae maritimae della Regio X, "Studi e Ricerche sulla

Gallia Cisalpina" 4, Roma

F. MASELLI SCOTTI 1978, Scavi della Soprintendenza archeologica

di Trieste, "AMSIA" 78, pp. 385-386

F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA 1991, Notiziario archeologico.

Ronchi dei Legionari. Scavo di una villa romana, "Aq.N"

62, cc. 237 e ss.

F. MASELLI SCOTTI 1995, Mosaici dell'Agro sud-orientale di

Aquileia, "AISCOM", Atti del II Colloquio, Bordighera,

pp.9-16

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

VILLA

DI VIA COLOMBO 9

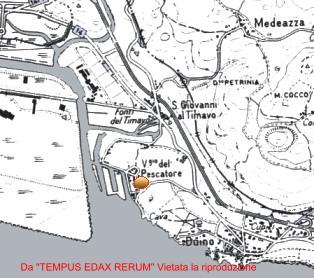

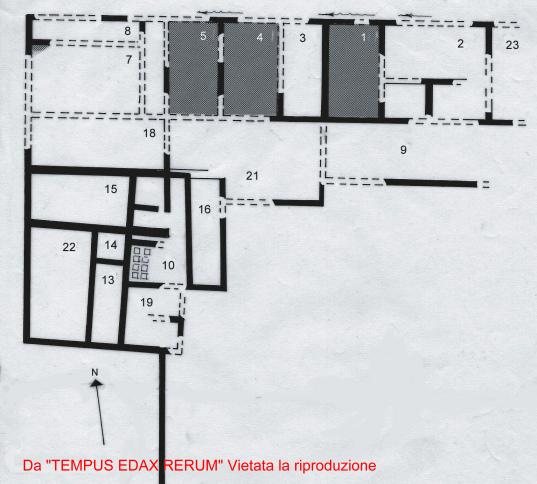

|

|

La

villa, indagata dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S. del Friuli

Venezia Giulia nel corso di tre campagne di scavo nel 1992, 1994

e 1996, può essere strutturalmente divisa in due parti: una

abitativa, confinata a Nord lungo le propaggini della dorsale

carsica, ed una adibita ad attività produttive o di appoggio al

sistema centrale, impostata in area umida. Quest'ultima si

configura come un ampio bacino di 20 metri X 15, delimitato da

strutture in blocchi calcarei alte c.ca 1 metro e 60, provvisto

di un ampio varco d'entrata ad Est, e di un'apertura di sfogo di

c.ca 50 cm., aperta sul lato Sud. Al momento dello scavo questa

risultava in parte chiusa con un muretto a secco: se essa

serviva, come probabile, a regimentare il livello delle acque

interne, doveva necessariamente essere completata da strutture

se-movibili in legno o in altro materiale deperibile sul tipo

documentato nell'insediamento romano di Corte Caravella, dove

sono stati riconosciuti con certezza sistemi di regimazione

idraulica in ambiente di laguna, anche in questo caso legati ad

attività di peschiere.

La sedimentazione interna del bacino è apparsa caratterizzata al

letto da un orizzonte tabulare di argille torbose, fatto questo

che ha permesso di ricostruire un ambiente di tipo lagunare

caratterizzato da acque calme e miste: il cospicuo materiale

archeologico restituito da questa unità è inquadrabile nel suo

insieme alla prima metà del I secolo d.C., come provato dal

rinvenimento di bolli su tegola tipo TI.NUCI; L.KARMINI;

(...)TROSI; (...)RARI (GOMEZEL 1996). Nella medesima unità,

l'elevata percentuale di resti malacologici riferibili a muricidi

(oltre che a Cardium ed a Ostrea), ha fatto avanzare l'ipotesi

che il bacino assolvesse anche a funzioni vivaistiche finalizzate

alla produzione di questo mollusco, apprezzato per il suo impiego

in ambito tessile.

|

Villa di Via Colombo a Monfalcone |

L'area

abitativa si estende a Nord e, analogamente a quanto riscontrato

per le ville limitrofe, si può presupporre che anche il

complesso di via Colombo si articolasse su piani diversi,

conferendo mobilità strutturale all'edificio: sulla base dei

rinvenimenti del 1996 è possibile proporre la presenza di un

cortile o comunque di un'area scoperta a Nord dei vani 2 e 6,

aperti su di esso con varchi di ampie proporzioni, dotati di

soglie calcare delle quali si sono rinvenute le fondazioni. E'

possibile quindi che la villa si estendesse ulteriormente a Nord,

verso la via publica, racchiudendo con un altro avancorpo il

cortile centrale.

Il collegamento con il bacino si attuava attraverso un corridoio,

3, sul quale affacciavano i vani 1, 2 e forse 6. Di questi il

vano 1, con soglia calcarea provvista dell'incavo per una porta a

battente, presentava lacerti di mosaico in tassellato bianco

mentre nel vano 2 si conservava pressoché completo un mosaico a

tappeto con motivo geometrico a squame bipartite. Una cornice a

doppia fascia nera divideva il tappeto dalla balza marginale

bianca a campitura diagonale, e presentava a contatto del disegno

geometrico una sottile fascetta di tre file di tessere rosa,

particolare questo la cui maggior incidenza nella nostra area ha

indotto ad ipotizzare che gli artigiani potessero in qualche modo

essere collegati con l'attività estrattiva delle cave di

Aurisina (MASELLI SCOTTI 1994; FONTANA 1993). Rimane qualche

perplessità circa la posizione di questo vano nel contesto

planimetrico generale: appare infatti isolato dagli altri vani

attraverso due "corridoi" di c.ca un 1 metro, fatto non

facilmente spiegabile anche in un contesto di più fasi edilizie,

del resto provate dal rinvenimento di strutture rasate, come nel

vano 6, originariamente diviso in due, dove in seconda fase viene

creato una sorta di piccolo atrio comunicante con il cortile

centrale, che introduce al corridoio 3 attraverso un vano di

passaggio fiancheggiato da due colonne delle quali sono stati

rinvenuti i due pilastri calcarei, in parte fondati sulla

rasatura della precedente struttura.

Sulla base del materiale rinvenuto negli strati fondazionali, il

primo impianto della villa andrebbe fissato nel terzo quarto del

I sec. a.C., datazione peraltro confermata dal mosaico del vano

2, mentre la seconda fase di espansione, che previde anche la

costruzione del bacino, è databile intorno alla metà del I d.C.

L'abbandono del complesso deve comunque essere avvenuto piuttosto

precocemente, nell'ambito del II d.C.: non è stato infatti

rinvenuto materiale archeologico più tardo, a differenza della

vicina villa di via delle Mandrie.

Un complesso di depositi massivi di franca origine alluvionale

sigillava uniformemente le strutture archeologiche: in area

limitrofa alla villa è stata portata alla luce una lunga

struttura isolata, a riprova dell'interazione con l'ambiente

umido, che in più punti risultava letteralmente

"divelta" da un'ondata di piena fluviale. Essa aveva

agito da "trappola stratigrafica" favorendo la

concentrazione di depositi eterogenei portati in carico dal

flusso d'acqua: tra di essi, il materiale ligneo, sottoposto a

datazione al radiocarbonio, ha fornito una datazione compresa tra

II e IV d.C.

Su come variasse il paesaggio idrogeologico dall'epoca

tardoantica in poi non è dato sapere sulla sola base

archeologica: le fonti parlano del disastro del 589 d.C.,

paragonato dai cronisti al Diluvio Universale, ma bisogna

scendere appena al 1490 per ritrovare notizie su rotte

catastrofiche dell'Isonzo: in tale data il fiume in piena

modificò l'ampia curva del suo alveo verso Villesse, tanto da

distruggere la chiesa e la canonica di San. Pier d'Isonzo,

invadendo addirittura Aquileia e riversandosi poi in mare

attraverso l'Isonzatto, detto anche Vecchio Isonzo, presso Isola

Morosini.

VD

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

C. BALISTA 1986, Letture sedimentologiche e geoarcheologiche

relative all'insediamento romano di Corte Caravella (Loreo),

"Q. Arch. V." 2, pp.31-37

L. BERTACCHI 1974, Un anno di scavi archeologici ad Aquileia, in

AAAd 5, pp.385-399

V. DEGRASSI, P.VENTURA 1999, Ricerche nell'area del Lacus Timavi,

la rete stradade nelle fonti archivistiche, in AAAd 45,

pp.125-145

F. FONTANA 1993, La villa romana di Barcola, a proposito delle

villae maritimae della Regio X, "Studi e Ricerche sulla

Gallia Cisalpina" 4, Roma

A .GIOVANNINI 1993, L'allevamento ovino e l'industria tessile in

Istria, "AMSIA" 93, 41 n.s., pp.7-34

C. GOMEZEL 1996, I Laterizi Bollati del Friuli Venezia Giulia

(Analisi, problemi, prospettive), l"Album"4,

Portogruaro

F. MASELLI SCOTTI 1993, Recenti scoperte nel territorio di

Monfalcone, "Atti del III Congresso dell'associazione

culturale bisiaca", Monfalcone, pp.7-12

F. MASELLI SCOTTI 1995, Mosaici dell'Agro sud-orientale di

Aquileia, "AISCOM", Atti del II Colloquio, Bordighera,

pp.9-16

SENESI MASTROCINQUE 1985, L'insediamento romano do Corte

Caravella (Loreo). Rapporto preliminare, "Q.Arch. V".

1, pp.11-28

M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per un'indagine

sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio

aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, pp.113-170

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

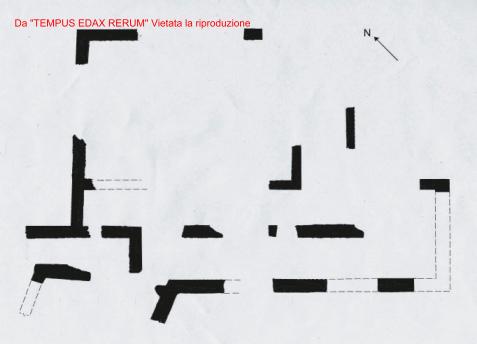

VILLA

DI VIA DELLE MANDRIE 10

|

|

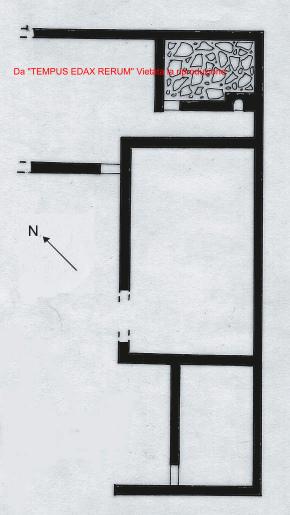

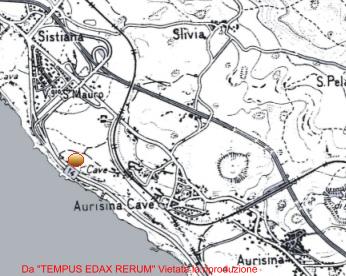

La

villa, indagata a partire dal 1990, presenta una planimetria ad

"U", caratterizzata da un corpo centrale articolato su

più livelli e due avancorpi racchiudenti un'area scoperta, tipo

cortile, adibita, almeno nell'ultima fase di vita del complesso,

a rifiutaia. Gli scavi ne hanno portato alla luce tutto il

settore centro occidentale, mentre quello orientale corre sotto

ed aldilà dell'attuale via delle Mandrie.

Il materiale archeologico estremamente eterogeneo, rinvenuto per

la maggior parte durante lo scavo del cortile, copre un

intervallo di tempo che va dal I secolo d.C. a tutto il III. E'

tuttavia possibile rialzare la data di costruzione del complesso

alla seconda metà del I secolo a.C., sulla base del materiale

edilizio -bolli TI.NUCULA e Q.PETILI (GOMEZEL 1996), rinvenuto

reimpiegato nella costruzione di alcune strutture di II fase.

Il corpo centrale della villa si articolava in vari ambienti

disposti l'uno a fianco all'altro, dei quali tre (vani 1, 4 e 5)

presentavano un pavimento costituito da uno strato unico di

scaglie calcaree bianche e nere e cemento, il tutto pressato a

formare un piano compatto, lisciato in superficie con un sottile

velo di calce (la "lorica ex calce et harena"), dove

solo l'inserimento di rari frammenti di cotto sembra rispondere

ad intenti decorativi. Simili pavimenti, che si avvicinano al

tipo di resa dei signini classici pur impiegando materiali

diversi, possono essere datati a partire dalla seconda metà del

I secolo a.C. (DE VOS 1985).

|

Una veduta del pavimento in opus spicatum nella villa di via delle Mandrie a Monfalcone |

Altri

tre ambienti (vani 2, 2a e 2b), presentavano i pavimenti in opus

spicatum, cioè a piccoli mattoncelli disposti a spina di pesce:

l'utilizzo di questi vani come piccola area termale, suggerita

per la prima fase dal rinvenimento del basamento di una probabile

stufa (Settefinestre 1985 **), è stata confermata per la seconda

fase di utilizzo della villa. Tra la seconda metà del I d.C e

gli inizi del II viene infatti introdotto il sistema di

riscaldamento ad ipocausto: le soglie di passaggio ed i vani

stessi vengono rimpiccioliti, esternamente ai vani vengono

addossate strutture interpretabili come "caldaie" e i

pavimenti in spicatum sfruttati come basamento di suspensurae

atte a sostenere nuovi pavimenti in mosaico. Questi ultimi sono

per noi perduti, ma la loro presenza è stata confermata dal

rinvenimento negli strati di distruzione di tessere sciolte

insieme a spezzoni dei tubi utilizzati per il riscaldamento delle

pareti.

La villa era dotata comunque di altre stanze pavimentate a

mosaico, come testimonia il rinvenimento in un vano di parte di

una fascia perimetrale in tessere nere con orditura diagonale.

L'avancorpo superstite, articolato in più vani dei quali si sono

perse le superfici di calpestio, conserva un piccolo vano dotato

di suspensurae a base quadrata ed. appare caratterizzato da un

lungo muro che si estendeva diritto ed isolato per parecchi metri

in direzione sud. La situazione stratigrafica che lo interessava

ha permesso di ipotizzare la sua funzione di collegamento tra la

villa ed un corso d'acqua, del quale non è stata ancora chiarita

la natura, per quanto l'ipotesi più ragionevole lo colleghi ad

un ramo secondario dell'Isonzo.

Durante un controllo effettuato nel 1999 è stato possibile

verificare che questa struttura si collega ad un'altra ad essa

perpendicolare: il modello ricostruttivo porterebbe ad immaginare

una darsena o simili sull'esempio della vicina villa di via

Colombo.

Il rinvenimento durante gli scavi, di pesi da telaio, tra i quali

uno in pietra, può forse essere ricondotto a forme di attività

legate all'allevamento ovino.

VD

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

M DE VOS 1985, Tecnica e tipologia dei rivestimenti pavimentali e

parietali, in Settefinestre *, pp.74 e ss.

C. GOMEZEL 1996, I Laterizi Bollati del Friuli Venezia Giulia

(Analisi, problemi, prospettive), l"Album" 4,

Portogruaro

F. MASELLI SCOTTI 1993, Recenti scoperte nel territorio di

Monfalcone, "Atti del III Congresso dell'associazione

culturale bisiaca", Monfalcone, pp.7-12

F. MASELLI SCOTTI 1995, Mosaici dell'Agro sud-orientale di

Aquileia, "AISCOM", Atti del II Colloquio, Bordighera,

pp.9-16

M.L. MORRICONE MATINI 1967, (a cura di) Mosaici Antichi in

Italia. Regione Prima, Roma: Reg.X Palatium, Roma

Settefinestre, A CARANDINI, A. RICCI (a cura di), Settefinestre,

Una villa schiavistica nell'Etruria romana, 1-3, Modena, 1985

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

VILLA

DELLA PUNTA 11

|

|

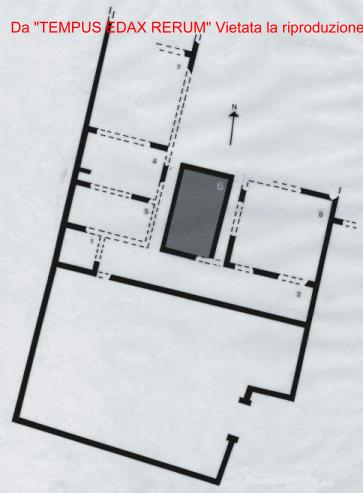

La

villa è stata indagata tra il 1970 ed il 1973 a cura del Museo

d'Aquileia sotto la direzione di Luisa Bertacchi. Il complesso, a

parte il rilievo planimetrico, non è stato ancora pubblicato

esaustivamente; esiste tuttavia una notevole documentazione

fotografica degli scavi, conservata presso il laboratorio

fotografico del Museo di Aquileia. In base alla planimetria si

riconoscono una trentina di ambienti articolati in due corpi

contrapposti, collegati da una piccola ala orientale con vani a

disposizione paratattica. La corte interna che ne risulta, sembra

fungere da fulcro organizzativo per l'intero complesso che appare

suddiviso in spazi destinati ad usi specifici.

Nelle ali a Nord ed a Nord-Est va riconosciuta l'area

residenziale: in quest'ultima le superfici dei vani, che

presentano soglie di pietra calcarea, appaiono rivestite da

tessellati in cotto con emblema reso in mosaico geometrico

bianco-nero con motivi a pelte contrapposte inquadrate da

triangoli, combinazioni di squadre inquadrate da una fascia di

tessere alternate bianche e nere. Un vano, probabilmente

triclinare, presenta il riquadro rettangolare, eccentrico, reso

ad esagoni delineati in nero su fondo bianco, motivo questo

tipico del repertorio della prima metà del I secolo d.C.,

presente anche nella villa di Barcola. La fascia in tessellato

nero che riquadra gli esagoni, affianca anche le due strutture

che fiancheggiano l'entrata alla sala. Un lungo corridoio unifica

l'intera ala che nella sua metà Sud sembra essere destinata ad

area rustica: compaiono superfici in cocciopesto (idraulico?) e

in opus spicatum. Apparentemente non sembra ci sia comunicazione

diretta tra le due aree.

L'ala a nord, in base alle superfici, potrebbe costituire il

nucleo più antico del complesso: piccoli vani quadrati

presentano superfici in tassellato di cotto con pseudo-emblemata

centrali resi in tassellato o in battuto impreziositi da tarsie

di marmo di forma geometrica (cerchi, triangoli, quadrati). L'uso

di queste tecniche miste, attestato a Pompei in superfici di

diversa destinazione, ma con particolare frequenza in atri o in

bacini d'impluvio (DE VOS 1984), è particolarmente frequente in

epoca tardo-repubblicana e permette di inquadrare nella seconda

metà del I a.C. la fase iniziale della villa. In area limitrofa

si possono citare a confronto i pavimenti della villa di

Aurisina, sebbene più semplici, e alcuni pavimenti della villa

di Ronchi, caratterizzati dall' associazione di tessellati con

inserzioni di scaglie policrome ed emblema centrale in opus

sectile realizzato con tarsie di marmo geometriche (MASELLI

SCOTTI, VENTURA 1991).

L'ala ad Ovest rimane di problematica identificazione: un suo

utilizzo rustico potrebbe essere proposto sulla base del

rinvenimento di una pressa da olive di forma rotonda con foro

centrale per il montante e di un plinto in pietra con due incassi

rettangolari (visibile nel rilievo), forse riconducibile ad un

lapis pedicinus (Settefinestre 2, 1985), la base per i montanti

esterni di un torcular di cui si sarebbe persa la base di

spremitura, solitamente delineata sul pavimento, che andrebbe

ricercata nell'area antistante, pavimentata in sesquipedali di

cotto.

Più complessa e forse identificabile con un'area termale votata

all'utilizzo delle acque sulfuree che sgorgano spontanee nei

pressi, è la serie di vani che chiude a settentrione l'ala Ovest

e che, in base alla posizione delle soglie, sembra aprirsi su un

altro "cortile" affacciato sulla laguna dove, a poche

decine di metri di distanza, è stata rinvenuta una barca. Il

celebre mosaico con riquadro centrale raffigurante due delfini

neri affrontati ad un tridente in campo bianco, rinvenuto in

questa ala della villa (fine I d.C., BERTACCHI 1979), è

pertinente ad un vano che, in base al rilievo, sembra essere

isolato e non avere comunicazione con i vani limitrofi. Tra

questi va segnalata una grande vasca con rivestimento in

cocciopesto idraulico e gradino d'entrata alla quale se ne

addossano altre tre più piccole, poste ad una quota inferiore.

La barca precedentemente descritta, è ora restaurata e

visitabile in un padiglione del Museo Nazionale di Aquileia:

contrariamente ad altri rinvenimenti di questo tipo effettuati

nel Nord Adriatico, che testimoniano il perdurare della tecnica

detta "a cucitura", le barche di Monfalcone e di Grado

sono del tipo "a mortase e tenoni", a riprova del loro

utilizzo in mare aperto (BELTRAME 1997).

VD

BIBLOGRAFIA

ESSENZIALE

C. BELTRAME 1997, Sutiles naves e navigazione per acque interne

in età romana, "Padusa" 32/33 n.s.,pp.137-143

L.BERTACCHI 1974, Un anno di scavi archeologici ad Aquileia, in

AAAd 5, pp.392 e ss.

L. BERTACCHI 1979, Presenze archeologiche romane nell'area

meridionale, AAAd 15, 1, p.83 e ss.

L. E P. BERTACCHI 1988, L'imbarcazione romana di Monfalcone,

Udine

M. DE VOS 1984, Pavimenti e Mosaici, in Pompei 79, a cura di F.

Zevi, Napoli, pp.161-176

F. FONTANA 1993, La villa romana di Barcola, a proposito delle

villae maritimae della Regio X, "Studi e Ricerche sulla

Gallia Cisalpina" 4, Roma

F. MASELLI SCOTTI, P. VENTURA 1991, Notiziario archeologico.

Ronchi dei Legionari - Scavo di una villa romana,

"Aq.N" 62, cc.237 e ss.

Pompei 79, F. ZEVI (a cura di), Pompei 79. Raccolta di studi per

il decimonono centenario dell'eruzione vesuviana, Napoli, 1979

Settefinestre, A CARANDINI, A. RICCI (a cura di), Settefinestre,

Una villa schiavistica nell'Etruria romana, 1-3, Modena, 1985

M.J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA 1983/1984, Spunti per un'indagine

sugli insediamenti rustici di età romana nel territorio

aquileiese, "ACMT", Quaderno XIII-2, pp.113-170

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"

TERME

ROMANE di MONFALCONE 12

|

Il

centro terapeutico "moderno", oggi abbandonato, sorge

sui resti di quello romano, noto fin dal XV secolo sulla base

delle testimonianze di eruditi dell'epoca interessati al fenomeno

delle sorgenti calde e medicamentose. Sulla base di queste

descrizioni, è stato possibile ricostruire un complesso

suddiviso in più edifici eretti presso le sorgenti dell'isoletta

di S. Antonio: di questi il più importante era dotato di

un'ampia vasca di raccolta per le acque termali, una piscina, con

gradinate d'accesso di marmo, mentre un altro si articolava in

esedre e colonnati, forse interpretabili come giardino annesso ai

bagni o come palestra. Dalla zona vennero recuperate anche alcune

fistulae aquariae di piombo bollate -AQ(uileiensium

servus).DEMET(rius).F(ecit); AQ(uileiensium servus) IUVENAL(is)

F(ecit)-, evidentemente utilizzate per il trasporto dell'acqua,

lacerti di pavimentazione a "mosaico di quadrelloni di cotto

di tre quarte per lato" ed una finestrella in pietra.

Scavi regolari risalgono appena al 1911, diretti da E. Maionica,

effettuati inizialmente nel cortile delle terme romane, dove

"si trovò un edificio con cinque stanze, ben costruite, di

un'area di ca 15 mq ciascuna, con ammattonato di piccoli tasselli

di terracotta e tracce de rivestimento interno ed esterno con

intonaco ricoperto di pitture ad affresco. A sinistra dello

stesso ci sono alcuni lavabo di dimensioni più piccole...".

Il rilievo, conservato nell'archivio-disegni del Museo Nazionale

di Aquileia, mostra una serie di vani articolati attorno ad un

cortile centrale con un portico dotato di basi calcaree davanti

all'ala orientale, probabilmente estendibile anche al corpo

settentrionale. L'ala settentrionale è chiusa da una lunga

struttura che si suppone perimetrale, ripresa anche ad Ovest

dell'edificio termale del 1800. Tutte le superfici risultano

rivestite in tessellato di cotto. Due vani a Nord presentano

infine la soglia calcarea d'accesso.

Dalla zona delle terme provengono anche due iscrizioni con dedica

alla Fons che inducono a ricostruire anche uno spazio sacro

all'interno del complesso terapeutico: il culto è riconducibile

probabilmente a quello di Fons Timavi, connesso con il culto

delle acque, che godette di particolare fortuna con il I sec.

d.C. Legami alla sfera magico-cultuale provengono infine da tarde

leggende della tradizione locale che parlano delle

"Fate", figure che abitavano una grotta nei pressi

delle sorgenti conosciuta anche con il nome di "Diavolo

Zoppo", nelle quali si potrebbe leggere un indizio di

"substrato mitologico comune" (MARCHIORI 1982) con le

popolazioni delle Alpi Orientali ed in particolare con due centri

terapeutici di Lagole di Calalzo in Cadore e Comano in Trentino.

Tale legame verrebbe in qualche modo rafforzato dal rinvenimento

nella chiesa di S. Giovanni di un'iscrizione con dedica alle

Fatae.

Il ritrovamento infine di tre iscrizioni con dedica alla Spes

Augusta per grazia ricevuta, riutilizzate nell'alzato dell'abside

della chiesa di S. Giovanni in Tuba, ha indotto ad ipotizzare uno

sdoppiamento tra localizzazione del centro termale e quella del

centro di culto: quest'ultimo, situato lungo la via Gemina, in

una posizione estremamente favorevole per qualsiasi area sacra,

avrebbe accolto gli ex-voto delle persone che si fossero curate

nelle terme decentrate sull'isoletta del Lacus Timavi.

VD

BIBLIOGRAFIA

ESSENZIALE

G. CUSCITO 1976, Revisione delle epigrafi di età romana

rinvenute attorno al Timavo, in AAAd 10, pp.48 e ss.

M. DURIGON 1999, Le grotte del Carso in età romana,

"A.Tr" 59, s. IV

A. MARCHIORI 1982, Le terme romane di Monfalcone, localizzazione

del centro termale, "Aq.N" 53, coll.101-128

E. MAIONICA 1912, Scoperte archeologiche al Timavo e alle terme

di Monfalcone, "Forum Julii" II, 9

E. REISCH 1913, Die Grabungen des Oesterreicheschen

archaologischen Instituts warhend del Jahre 1912-1913,

„Oesterr Jahresh.", XVI, Beiblatt

Tempus Edax Rerum

"Il tempo che divora ogni cosa"